Wie Fertiger ihr geistiges Eigentum schützen

Diese Datei zerstört sich in: fünf … vier … drei …

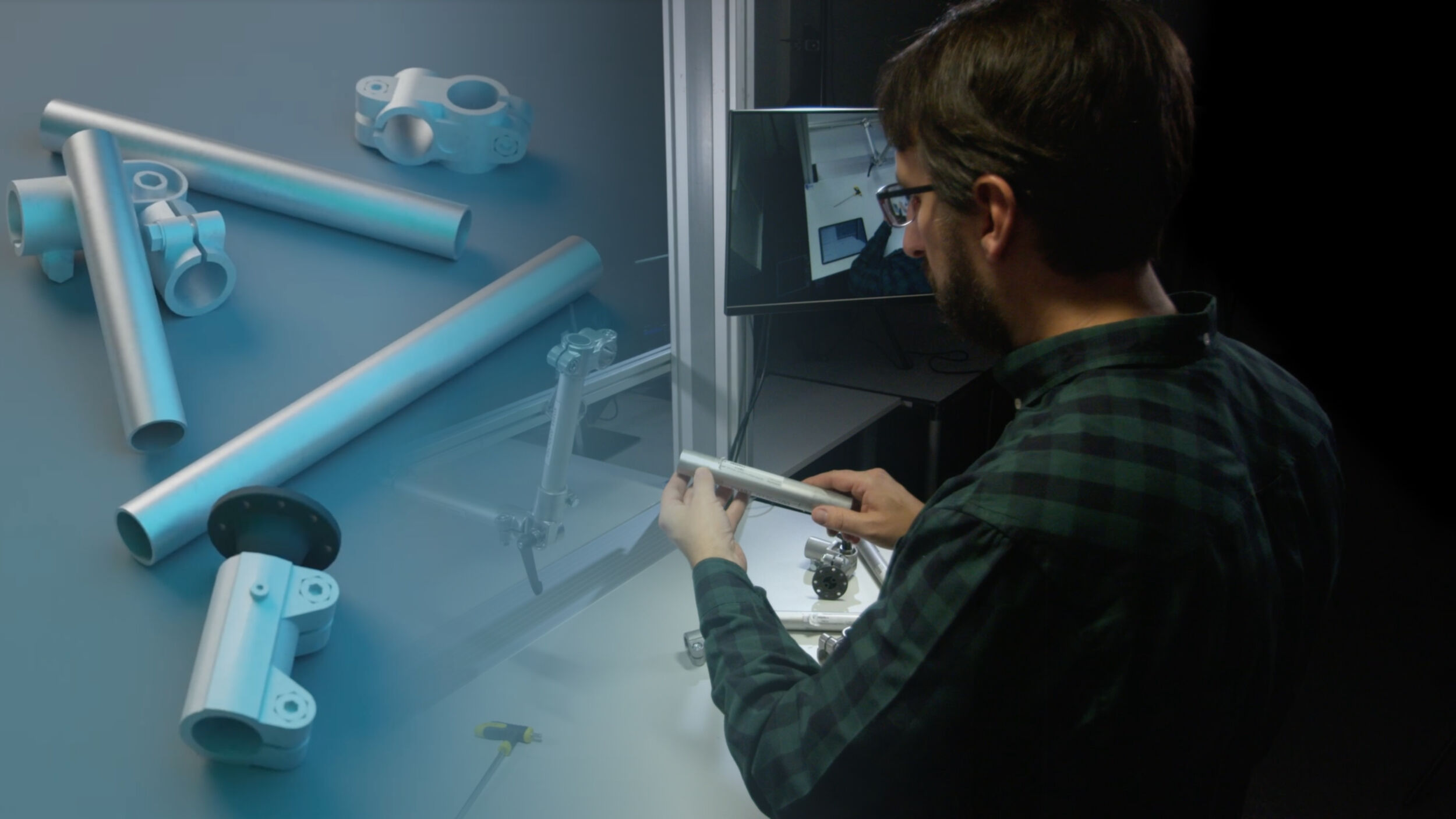

Ist die eigene Werkstatt ausgelastet, geben Produzenten den Auftrag einfach an einen Lohnfertiger nach Asien weiter und sparen dabei noch Geld. Aber was passiert mit den Daten? Werden sie wirklich später gelöscht oder tauchen Kopien der Teile im Darknet auf? Am Fraunhofer CCIT entstehen Strategien für Enforced Data Usage Control, mit denen sich juristische Vereinbarungen in Dateien einbetten lassen.

Wer kennt noch die Serie ‚Mission Impossible‘, die im deutschen Fernsehen zwischen 1967 und 1969 unter den Titel ‚Kobra, übernehmen Sie‘ ausgestrahlt wurde? Die Folgen beginnen immer gleich: Ein Geheimagent erhält den Auftrag auf einem Tonband, das sich am Ende selbst zerstört. Auch Agent Ethan Hunt alias Tom Cruise bekam seine riskanten Missionen in den gleichnamigen Kinofilmen per selbstzerstörendem Datenträger zugeteilt. Der Alltag von Firmen ist weniger aufregend, aber Parallelen gibt es dennoch. Auch Unternehmen möchten nicht, dass geistiges Eigentum in falsche Hände gelangt. Schon aus der Kenntnis eines Produktionsprozesses kann ein Wettbewerber womöglich wertvolle Informationen gewinnen und zu seinem Vorteil nutzen. Was es also bräuchte, wären selbstzerstörende Dateien, die sich sorgenfrei an Auftragsfertiger weitergeben lassen.

Datennutzung bereits geregelt

Heute sind solche Dinge über die sogenannte Datennutzungskontrolle geregelt. Damit definiert der Auftraggeber, zu welchen Bedingungen sein Zulieferer die Daten nutzen darf, um das bestellte Produkt zu produzieren. „Vieles ist hier juristisch geregelt“, sagt Michael Fritz, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit und Geschäftsführer des Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies CCIT der Fraunhofer Gesellschaft. „In diesen Vereinbarungen werden Strafen angedroht, und wenn der Auftragsfertiger die Daten missbraucht, wird die juristische Keule herausgeholt.“ Das klappt bisher auch meist reibungslos, etwa in der Automobilindustrie, wo die Zulieferer über Jahrzehnte gelernt haben, wie sie mit den Informationen der Fahrzeughersteller umzugehen haben. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

Waffe aus der Steinzeit

Doch die juristische Keule ist eine Waffe aus der Steinzeit. Im global vernetzten Internet der Dinge werden tagtäglich solche Mengen an Daten umgeschlagen, dass es unmöglich ist nachzuverfolgen, wer mit welchen Informationen Schindluder treibt. Wie stellt man sicher, dass die Fabrik in der chinesischen Provinz statt der vereinbarten 1.000 Markensportschuhe nicht heimlich 10.000 herstellt und die 9.000 Extraschuhe auf illegalen Märkten verschleudert? Hinzu kommt, dass sich die Vertragspartner häufig nicht kennen. Natürlich kennt Mercedes Zulieferer wie Bosch oder Continental. Aber was ist dem Lohnfertiger in Malaysia, mit dem man bisher nur per Mail kommuniziert hat? Daraus folgt: Vertragliche Vereinbarungen sollten nicht mehr länger nur auf Papier ausgedruckt in einem Hängeordner in der Rechtsabteilung lagern, sondern auch als digitales Anhängsel in die betreffenden Dateien eingebettet sein. So bekommen etwa Konstruktionsdaten eine Art Verfallsdatum. Wenn die 1.000 Schuhe produziert sind, löscht sich der Datensatz selbst und die Maschine ist nicht länger in der Lage, den Schuh zu produzieren. Oder sie dürfen nur auf einer bestimmten Maschine gefertigt werden, der Auftragnehmer kann die Daten nicht einfach an einen Unterlieferanten weitergeben.

Vertikale Herausforderung

Die Technologie Enforced Data Usage Control, kurz EDUC, soll das ermöglichen. Daran wird weltweit geforscht, fertige Lösungen gibt aber noch nicht. Das hat mit der Automatisierungspyramide zu tun. Auf der ERP-Ebene mit dem Platzhirsch SAP ist die Sache noch relativ einfach: Man löscht einfach die Datei mit den Konstruktionsdaten und die Sache ist erledigt. Doch das reicht leider nicht. Denn diese Konstruktionsdaten werden für die Fertigung über die Betriebsleitebene, Prozessleitebene und Steuerungsebene der Pyramide durchgereicht, wo sie schließlich in der Feldebene Bewegungen von Motoren auslösen oder Sensordaten übermitteln. Das Löschen in der ERP-Ebene bringt da gar nichts, denn in der Scada und eventuell auch im Speicher einer Maschine sind diese Daten immer noch vorhanden. Mit Software-Knowhow und etwas krimineller Energie könnte ein SPS-Programmierer diese Informationen einsammeln und daraus den Fertigungsprozess nachvollziehen und möglicherweise sogar den Bauplan des Produkts und damit wertvolles Knowhow zusammenpuzzeln. Oder er weist die Maschine einfach an, mit den noch gespeicherten Daten ein paar tausend Schuhe mehr zu produzieren.

Dongle für Maschinen

Die Wirksamkeit der Datenkontrolle steht und fällt also damit, ob es technisch gelingt, den Schutz von sensiblen Informationen auf allen Ebenen der Automatisierungspyramide durchzusetzen, so dass auch in der Feldebene keine Spuren des Auftrags zurückbleiben. Dafür gibt es mehrere Ansätze, die derzeit vom Fraunhofer CCIT untersucht werden. Eine Möglichkeit wäre ein Zusatzgerät, etwa ähnlich einem Dongle, das mit der Maschine verbunden sicherstellt, dass nur diese Maschine den Auftrag bearbeiten darf und dass die Informationen nur für den gewünschten Zweck und die vereinbarte Stückzahl gebraucht werden können. Halbleiterhersteller wie Intel und AMD bieten Mikrochips an, die ein gekapseltes Trusted Execution Environment (TEE) ermöglichen. Die sensiblen Konstruktionsdaten können nur in dieser abgesicherten Umgebung verarbeitet werden. Hier wird die Maschine so gesteuert, dass nach dem Ende des Auftrags alle Daten und Steuersignale gelöscht werden. Das funktioniere allerdings nur bei entsprechend bestückten neuen Maschinen, schränkt Fritz ein: „Wir finden in Betrieben häufig Maschinen, die Jahrzehnte alt sind. Dort brauchen wir andere Lösungen.“ Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Datenhüter als dritte Instanz

Eine weitere Option könnten Plattformen sein, die die Sicherung des geistigen Eigentums garantieren. So ein Datentreuhänder würde die Konstruktionsdaten in Steuersignale umwandeln und verschlüsselt an die Maschine senden. Der Auftragsfertiger bekommt also das geistige Eigentum seines Kunden gar nicht zu Gesicht, die Maschine führt nur die Aktionen aus, die ihr die Steuerung vorgibt. Diese Vorgehensweise favorisiert die Arbeitsgruppe 3 ‚Sicherheit vernetzter Systeme‘ der Plattform Industrie 4.0 für die Anwendung Collaborative Condition Monitoring. Dabei würde die vorausschauende Wartung einer Maschinenkomponente, die von Hersteller A stammt, vom Rest der Maschine von Hersteller B oder vom Systemintegrator gekapselt. Der Informationsbroker sorgt dafür, dass nur Hersteller A diese Informationen zu Gesicht bekommt. Eine zusätzliche Instanz würde allerdings den Aufwand erhöhen und außerdem möchte der Betreiber der Plattform ja etwas an diesem Service verdienen. Weshalb die Arbeitsgruppe offen ist für eine technische EDUC-Lösung, wo die Sicherheit in den Daten eingebaut ist.

Keine Killeranwendung in Sicht

So einleuchtend der Nutzen einer solchen Technologie sein mag, so schwierig ist die Umsetzung. Michael Fritz spricht hier von einem Henne-Ei-Problem. Zwar gebe es Signale aus dem Markt, vor allem von Mittelständlern, die hier tatsächlich ein wachsendes Problem sähen, gerade für einfache Manufacturing-as-a-Service-Aufträge wie Drehen, Schleifen, Fräsen in Ländern, wo man es mit geistigem Eigentum nicht immer so genau nehme. Doch die Killeranwendung habe man noch nicht gefunden, gibt Fritz zu. Was viele Interessenten möglichweise abschrecke, sei der Wildwuchs an Kommunikationsstandards auf der Feldebene. Eine EDUC-Lösung müsse so etwas wie ein Schweizer Messer sein, das sich in alle Standards nahtlos einbinden ließe und für neue wie alte Maschinen egal wo in der Welt gleichermaßen verlässlich funktioniere. Bis dahin ist es ein weiter Weg – der allerdings gegangen werden muss. Das verlangen neue technische Trends wie das Software-defined Manufacturing. Wissenschaftler der Universität Stuttgart entwickeln eine Software-SPS, die auf Standard-Hardware läuft, also keine dedizierten Steuermodule wie etwa eine Siemens Simatic braucht. Das würde neue Möglichkeiten in der Automatisierung schaffen, vor allem könnten dann auch Personen mit geringen SPS-Kenntnissen Automatisierungen programmieren. Andererseits würde damit die Gefahr des Diebstahls von Daten und von geistigem Eigentum noch steigen. Michael Fritz: „Soft-SPS braucht daher zwingend EDUC.“