Bis zu 63 Tonnen Kerosin sparen – pro Jahr

Produktdesign ex Machina

Das große Gewicht der Maschinen treibt die Treibstoffkosten für Flugzeuge in die Höhe. Gewichtsreduktion scheint, bei all der Technik an Bord, nur schwer möglich. Im Pier 9 Technology Center von Autodesk in San Francisco haben sich Wissenschaftler mit dem Problem befasst. Das Ergebnis ist ein aus Magnesium gefertigter Sitzrahmen für Verkehrsflugzeuge. Ein Airbus A380, der mit diesen Rahmen ausgestattet ist, sollte aufgrund der Gewichtseinsparung 63 Tonnen Kerosin pro Jahr weniger verbrennen.

Der Sitzrahmen ist mit seinen 766 Gramm insgesamt 906 Gramm und somit 56 Prozent leichter als derzeit im Flugzeugbau standardmäßig eingesetzten Varianten. Bei einem Airbus A321 bedeutet dies eine Gewichtsreduktion von 214 Kilogramm, beim Airbus A380 sogar 557 Kilogramm. Ein A321 verbraucht dadurch fast 10 Tonnen weniger Kerosin pro Jahr, ein A380 kommt auf eine Ersparnis von 63 Tonnen. Auch der Ausstoß von Treibhausgasen verringert sich durch den Einbau der neuen Sitze: Die kleine Maschine stößt dank der Gewichtsersparnis fast 29 Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid aus. Beim zweistöckigen A380 fallen sogar 190 Tonnen weg.

Algorithmus optimiert Design

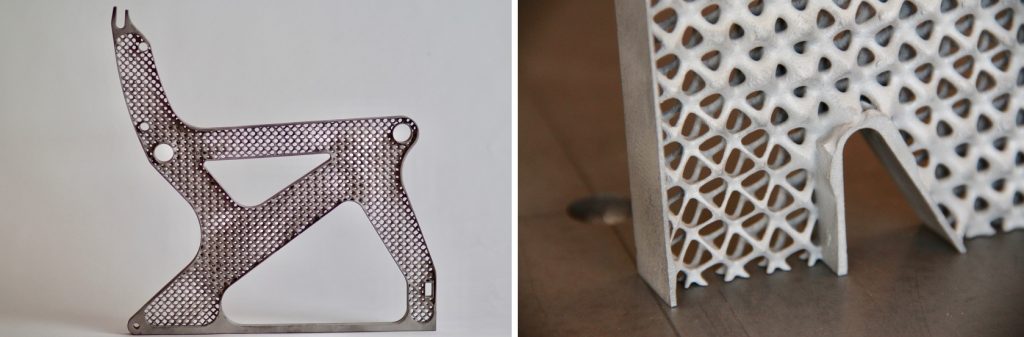

Für die Neuentwicklung setzten Andreas Bastian, Principal Research Scientist bei Autodesk, und sein Team auf ein recht neues Konzept: das generative Design. Ein Software-Algorithmus entwickelte dabei auf Grundlage genauer Vorgaben der Forscher selbstständig den Entwurf. So sollte der Sitzrahmen mindestens die gleiche Stabilität aufweisen wie die derzeit am Markt verfügbaren Produkte, gleichzeitig aber viel weniger wiegen. Das speziell für additive Fertigungsmethoden entwickelte Designprogramm Autodesk Netfabb optimierte auf Grundlage der durch das Team vorgegebenen Bedingungen die Gitter- und Oberflächenstruktur des Rahmens eigenständig. Das Resultat war eine verwindungssteife Struktur. Diese brachte wiederum neue Herausforderungen mit sich. Der computergenerierte Entwurf hätte sich nämlich nur sehr schwer und damit kostenintensiv mit klassischen Fertigungsmethoden wie dem Metallguss reproduzieren lassen. Auch die Gitterstruktur des Sitzrahmens im rein additiven Verfahren, also per 3D-Metalldruck, zu fertigen war keine Option – bei der Verarbeitung von Metallen im 3D-Druck gibt es immer noch starke Einschränkungen, was die Zahl der möglichen Materialen anbelangt. Anders ist das beim Metallgussverfahren. Dabei können hunderte verschiedene Legierungen mit den unterschiedlichsten Materialeigenschaften verarbeitet werden. „Die additive Fertigung hat ein riesiges Potential, die Zukunft der Produktion zu bestimmen. Für Produktentwickler und Konstrukteure ist sie aber immer noch ein extrem neues Konzept. Das Metallgussverfahren wurde dagegen über Jahrtausende perfektioniert. Zahllose Experten, Ingenieure, Gießereien und Fabriken verfügen hier über tiefgreifendes Fachwissen. Das ist unglaublich wertvoll, gerade auch bei besonders aufwändig zu fertigenden Bauteilen wie unserem Sitzrahmen“, erklärt Bastian. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

Verfahren kombinieren

Eine Kombination aus beiden Verfahren erwies sich am Ende als die beste Lösung. Denn die komplexe Struktur des Sitzes ließ sich im 3D-Druckverfahren wesentlich einfacher umsetzen, als beim klassischen Gussverfahren. Das wiederum erlaubte die Wahl des bestmöglichen Materials. So wurden zunächst die Positivformen der Sitzrahmen aus Plastik gedruckt – Plastik deshalb, weil es günstiger sowie schneller und unkomplizierter zu verarbeiten ist als Metall. Die Positivform diente als Vorlage für Keramikgussformen, die dann für die Herstellung der eigentlichen Sitze im Metallgussverfahren verwendet wurden. Durch diese Methode lassen sich große Stückzahlen einfach und günstig produzieren. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Magnesium statt Aluminium

Die tatsächliche Fertigung der Sitzrahmen übernahm die Gießerei Aristo Cast aus Michigan. „Wir waren gleich von der Idee begeistert. Auch wir haben dabei viel über generatives Design und additive Optimierungsmöglichkeiten im Fertigungsprozess gelernt. Beides sind für unsere Branche noch weitgehend neue Ansätze“, sagt Paul Leonhard von Aristo Cast. Die Projektverantwortlichen aus Michigan hatten zudem eine weitere Idee, um das Gewicht des Sitzrahmens zu reduzieren. Sie empfahlen ihn aus Magnesium zu fertigen, anstatt auf das im Flugzeugbau verbreitete Aluminium zu setzen. Dies erhöhte zwar den Fertigungsaufwand, bedeutete aber eine zusätzliche Gewichtsersparnis von 35 Prozent gegenüber der ursprünglich geplanten Ausführung in Aluminium. Im klassischen Designprozess hätte diese Entscheidung den Herstellungsprozess deutlich verkompliziert. Bastian und sein Team ließen den Designentwurf daher mit Blick auf das neue Fertigungsmaterial in Nettfab prüfen. Dieser erneute Durchlauf zeigte, dass die Veränderung des Materials keine Einschränkungen mit sich brachte. Im Gegenteil, er bestätigte die gewünschten Eigenschaften des Entwurfs: vergleichbare Stabilität bei wesentlich geringerem Gewicht. Eine Serienfertigung des Leichtbau-Sitzrahmens aus Magnesium ist somit möglich.

Verfahren mit Potenzial

Die hybride Fertigung hat in Kombination mit innovativen Entwicklungsverfahren wie dem generativen Design großes Potential, um die Zukunft der Produktion zu bestimmen. Allerdings ist es wichtig, diesen Ansatz schon in der Entwicklungsphase miteinzubeziehen, um seinen Nutzen zu maximieren. Die notwendigen Werkzeuge dafür stehen bereits zur Verfügung. Doch auch Expertenwissen sollte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden.