Asset-, Product- und Line-Twin

Der digitale Zwilling und seine Ausprägungsformen

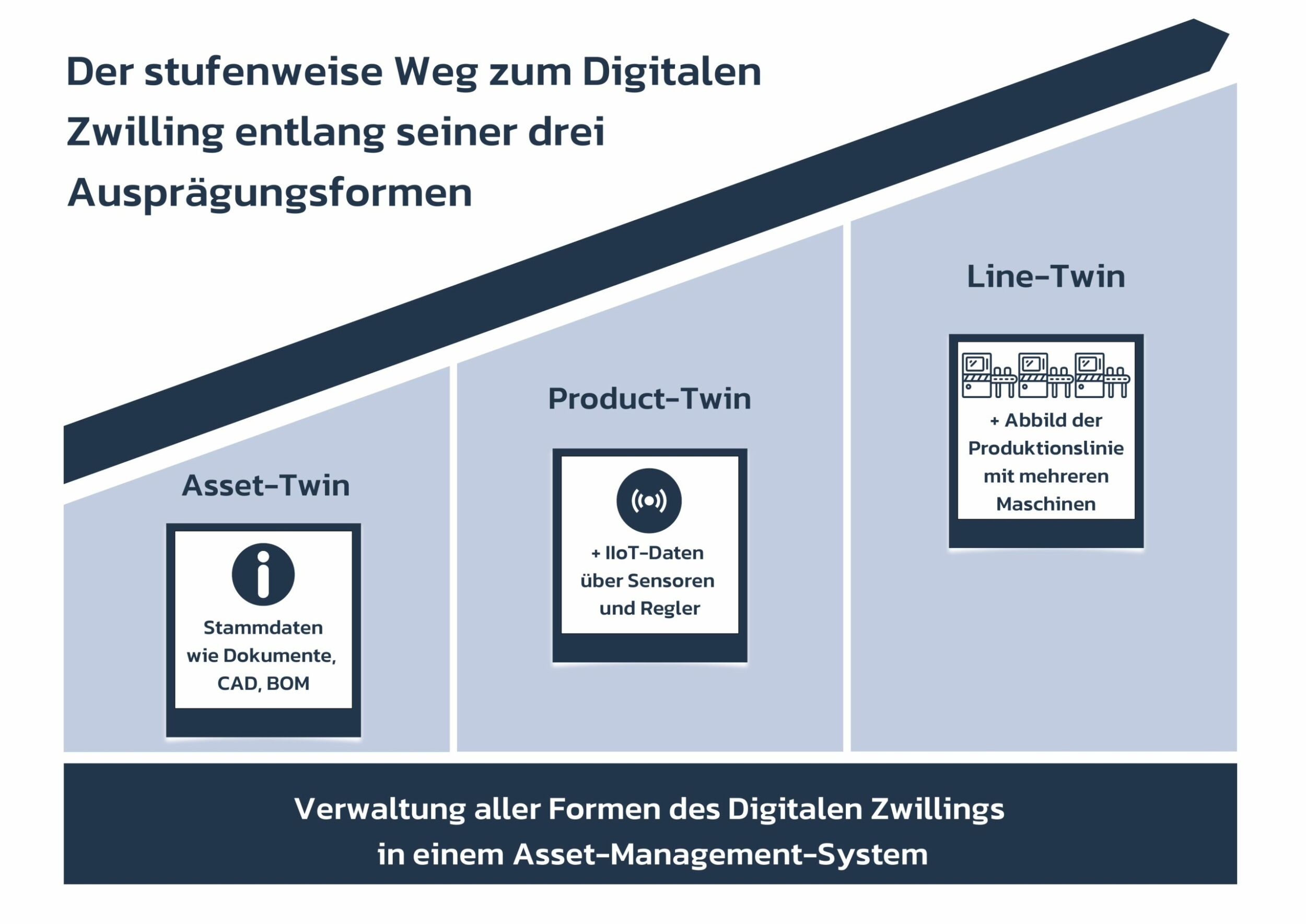

Der digitale Zwilling zählt für viele zu einem Kernelement der industriellen Digitalisierung, obwohl solche Integrationen oft noch sehr komplex sind. Für eine schrittweise Einführung gilt es, die unterschiedlichen Ausprägungsformen des digitalen Zwillings zu verstehen.

Der digitale Zwilling ist das digitale Abbild einer realen Maschine. Und obwohl der Begriff bereits 2003 von Grieves und Vickers geprägt und die Technologie im Jahr 2018 bereits das Top-Thema im Gartner Hyper Cycle war, steckt die Umsetzung oft noch in den Anfängen. Gründe dafür sind zum einen, dass das Konzept erst im heutigen Umfeld sein eigentliches Potential entfalten kann. Zum anderen benötigt die Technologie offene Plattformen, die als Ökosystem fungieren, und Industriestandards wie die AAS (Asset Administration Shell) der Industrial Digital Twin Association (IDTA), um ihr Potenzial voll ausspielen zu können. Dies führt dazu, dass Unternehmen die Umsetzung des digitalen Zwillings oft als sehr komplex wahrnehmen und nur ein Bruchteil die Konzepte bereits aktiv einsetzen.

Komplexität nehmen

Um diese Komplexität herunterzubrechen, ist es wichtig die drei Reifegrade des digitalen Zwillings zu kennen. Diese lassen sich anhand des Produktlebenszyklus definieren, wie eine Maschine

- • konstruiert wurde (as engineered)

- • gebaut wurde (as build)

- • gewartet wird (as maintained)

Je höher der Reifegrad des digitalen Zwillings, desto mehr Informationen stecken darin. Im ersten Grad (as enigeered) sind Informationen, wie die EBOM (engineering bill of material), CAD-Daten, die Struktur und Funktionen enthalten. Im ‚as-build‘ wird der digitale Zwilling um die MBOM (manufacturing bill of material), Informationen zu Ersatz- und Verschleißteilen, Tests, Formen und Werkzeuge angereichert. Der höchste Reifegrad (as maintained) besitzt zusätzlich alle IIoT-Daten, Handbücher, Serviceakte und alle Wartungsinformationen. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

Die Ausprägungsformen

In der Praxis zeigt sich, dass eine Umsetzung des digitalen Zwillings anhand der Reifegrade für Unternehmen oft nicht pragmatisch ist. Vielmehr braucht es definierte Ausprägungsformen, die auch der Operabilität und dem Austauschgedanken eines digitalen Zwillings näherkommen. Daher sollten sich Unternehmen bei der Umsetzung entlang der drei Ausprägungsformen Asset-Twin, Product-Twin und Line-Twin heranarbeiten.

Startpunkt Asset-Twin: Die erste und einfachste Zusammensetzung eines Zwillings ist der Asset-Twin, auch Informations-Zwilling genannt. Dahinter verbirgt sich die reine, digitale Abbildung der Maschine – so wie sie produziert wurde. Man spricht auch vom sogenannten Stammdaten-Zwilling. Schon mit der alleinigen Zusammenführung dieser Daten ergeben sich viele Anwendungsbeispiele, wie etwa das digitale Typenschild: Über einen QR-Code an der Maschine kann per mobilem Device auf alle Informationen, die im Asset-Management-System hintelegt sind, zugegriffen werden. So lassen sich Zeit- und Prozessvorteile erzielen. Zusätzlich wird Papier eingespart.

Ausbaustufe Product-Twin: Durch die Aufnahme von Software, Reglern und Echtzeit- bzw. Simulationsdaten entsteht der Produkt-Zwilling. Auch für dessen Verwaltung und Darstellung wird ein Asset-Management-System benötigt. Mit ihm sind Anwendungsfälle wie etwa die vorausschauende Instandhaltung, virtuelle Inbetriebnahmen, Monitoring der Maschinen und das automatisierte Einspielen von Softwareupdates möglich. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Königsklasse Line-Twin: In vielen produzierenden Unternehmen steht die Maschine nicht allein in der Produktion, vielmehr ist sie Bestandteil eines Prozesses und einer Produktionslinie. Für eine einfache Illustration werden drei Prozessschritte bei einer Keksproduktion angenommen: Die Zutatenvorbereitung, die Produktion der Kekse selbst und schließlich, als letzter Prozessschritt, die Verpackung. Dafür stehen im Shopfloor mehrere Maschinen in einer Prozesslinie aneinandergereiht. Mit dem Line-Twin kann diese Produktionslinie auch in digitaler Form abgebildet werden. Dies ermöglicht die Simulation von ganzen Produktionsprozessen und die frühzeitige Erkennung von Missständen.

Das AssetManagement-System

Wie bereits erwähnt ist für die Verwaltung aller Formen des digitalen Zwillings ein Asset-Management-System zielführend. Es ist der zentrale Ort für Informationen und Daten rund um den digitalen Zwilling. Ein solches System sollte Industriestandards wie der AAS (Asset Administration Shell) der IDTA folgen oder noch weitergehend der offenen Referenzarchitektur der Open Industrie 4.0 Alliance. In der AAS, auch Verwaltungsschale genannt, werden alle Informationen gesammelt und in Teilmodelle, Merkmale und dessen Werte gegliedert. Ein Abruf und eine Weitergabe des digitalen Zwillings kann in diesem Fall über Schnittstellen wie REST und als aasx-File (open-XML) erfolgen.

Eine Basis schaffen

Der digitale Zwilling ist die Schlüsseltechnologie für die industrielle Digitalisierung und bietet Potential im Hinblick auf das Angebot digitaler und datenbasierter Services. Oft stehen Unternehmen jedoch noch am Anfang der Umsetzung. Statt sich dabei von der Komplexität abschrecken zu lassen, sollten Unternehmen die Umsetzung konsequent entlang der Ausprägungsformen des digitalen Zwillings angehen. Ein erster Schritt ist die Einführung eines Asset-Management-Systems und die Bündelung aller Daten zur Maschine in einem Asset-Twin. Dies bildet die Basis für alle weiteren Ausbaustufen und die Umsetzung neuer Services.