Dynamische Laser- und Videoprojektion

Digitale Schablone für die Handarbeit

In der Montage und Qualitätssicherung fällt oft viel Nacharbeit an. Industrielle Laser- und Videoprojektoren zeigen Werkern ganz genau, wo es auszubessern gilt – auf das zehntel Millimeter genau.

Die Produktion wird variantenreicher, individueller und die Produktlebenszyklen verkürzen sich. Das erfordert auf der einen Seite adaptive digitale Prozesse, macht aber auch Montage, Qualitätssicherung und manuelle Nacharbeiten immer komplexer. Mitarbeiter haben es mit vielen unterschiedlichen Produktlinien und Ausstattungsvariablen zu tun und müssen zwischen den Modellen hin- und herwechseln. Zur Positionierung kommen Lokalisierung und Prüfung, sowie klassischerweise sogenannte Positionierschablonen und Prüfschablonen zum Einsatz. Diese sind jedoch für industrielle Massenfertigung ausgelegt und skalieren daher schlecht bei zunehmender Variantenvielfalt. Die dynamische Laser- und Videoprojektion ermöglicht es, physische Schablonen durch digitale zu ersetzen. Die Position von Bauteilen und andere Informationen werden dabei auf das Werkstück projiziert. Auch die Einblendung von Hinweisen zu Arbeitsschritten und deren Reihenfolge ist möglich. Während der Projektion können sowohl das Werkstück, als auch der Projektor bewegt werden. Möglich macht das eine Steuerungssoftware sowie modular anpassbare Referenzierungs- und Trackingverfahren. Im Qualitätsmanagement ermöglicht die Technologie u.a. Messwerte auf einem Werkstück zu visualisieren und Soll-Ist-Abweichungen anzuzeigen. Die manuelle Übertragung entfällt. In der Produktentwicklung und beim Prototypenbau kann Projektionstechnik die Zusammenarbeit verbessern. Sachverhalte werden transparent dargestellt, etwa durch Röntgenblicke auf verdeckte Elemente oder durch Messdatenvisualisierungen. Viele relevante Aspekte sind direkt auf dem Bauteil zu erkennen.

Software und zwei Kameras

Ein AR-Projektionssystem besteht aus einer oder zwei Kameras, einem Laser- oder Videoprojektor sowie der Software. Diese wertet Kamera- und CAD-Daten sowie Informationen anderer Systeme aus und steuert die Projektion. Um den Projektor auszurichten, errechnet die Software, wo sich dieser in Bezug auf das Bauteil befindet. Ist nur gelegentlich ein Positionswechsel nötig, reicht eine statische Referenzierung. Dazu peilt der Mitarbeiter mit einer Fernbedienung die Koordinaten von vier bis sechs Merkmalen auf dem Werkstück mit einem Fadenkreuz im projizierten Bild an. Dieser Prozess lässt sich auch durch ein Scanning-Verfahren und passende Sensorik automatisieren, sofern ein Objekt eindeutig identifizierbare Merkmale hat.

Dynamisches Tracking

Für Aufgaben, bei denen ein Werkstück öfter umpositioniert werden muss, eignet sich ein dynamisches Tracking. Dabei wird die Position des Objekts und die Ausrichtung des Projektors kontinuierlich neu berechnet. Unterschieden wird zwischen markerbasiertem und markerlosem Tracking. Beim markerbasierten Verfahren werden Aufkleber auf dem Werkstück aufgebracht oder bestimmte Merkmale über einen Messadapter abgesteckt, etwa ein Loch oder eine Kante. Über diese Targets lassen sich Positionsveränderungen exakt verfolgen. Markerloses Tracking erfordert keine manuellen Vorarbeiten und funktioniert auf Basis von CAD-Daten. Dieses Verfahren eignet sich beispielsweise für kurz getaktete Prozesse. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

Mobil oder fest installiert

Lösungen für dynamische Laser- und Videoprojektion gibt es als mobile Standalone-Systeme oder zur festen Integration in eine Fertigungslinie. Sie müssen industrieübliche CAD-Formate unterstützen und 3D-Daten aus der Konstruktion oder nachgelagerten Datenprozessen einlesen und verarbeiten können. Oft vorteilhaft ist es, wenn sie über eine generische Austauschschnittstelle für CSV-Dateien verfügen, sodass sich auch kundenspezifische Formate einbinden lassen. Für die Integration in den Prozess benötigen feste Projektions-Lösungen zudem eine Schnittstelle zur Leittechnik. Dafür müssen sie in der Lage sein, Befehle vom Leitrechner, einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS), einem Manufacturing Execution System (MES) oder einem anderen Steuersystem zu empfangen. Dies lässt sich beispielsweise mit einer generischen Schnittstelle umsetzen.

Anschluss und Inbetriebnahme

Der Anschluss der Laserprojektoren erfolgt über staub- und spritzwassergeschützte hybride Ethernet- und Stromkabel. Bei mehreren Projektoren kommt ein Schaltschrank zum Einsatz. Im Anschluss werden die Datenquellen angebunden. Anwender wählen per Klick aus, welche Daten sie für ihre Projektion benötigen. Zudem legen sie die Targets für das Tracking fest und welche Oberflächenelemente für die Referenzierung oder das modellbasierte Tracking verwendet werden sollen. Daraus erstellt das System eine digitale Schablone. Das Manufacturing Execution System (MES) HYDRA optimiert Produktionsprozesse für Fertigungsunternehmen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. ‣ weiterlesen

MES-Integrator und 360-Grad-Partner für optimierte Fertigung

Laser- oder Videoprojektion?

Ob nun Laser- oder Videoprojektion besser geeignet ist, hängt vom Anwendungsfall ab. Die Laserprojektion zeichnet sich durch einen hohen Kontrast aus und erreicht eine Genauigkeit von bis zu 0,1mm pro Meter Arbeitsabstand. Die Darstellung erfolgt einfarbig mit grünen Linien und Fadenkreuzen. Das Verfahren eignet sich für Arbeiten, bei denen Präzision gefragt ist und eine reduzierte Darstellung genügt – etwa beim Positionieren oder Prüfen von Bolzen, Haltern oder Beschnitten. Außerdem kann die Laserprojektion bei hellen Lichtverhältnissen oder in Umgebungen eingesetzt werden, die eine IP54-Schutzklasse erfordern. Aufgrund des kollimierten Strahls verfügt die Laserprojektion zudem über einen sehr hohen Schärfentiefebereich und eignet sich somit auch für stark perspektivische Darstellungen mit Auftreffwinkeln der Projektion von teilweise nur 20 bis 30 Grad zur Oberfläche, was der Integration in beengten Verhältnissen entgegenkommt. Möglich ist somit auch eine Projektion von schräg oben über die Schulter auf das Bauteil. Die erfolgt ohne Schutzbrille und auch ein Laserschutzbeauftragter ist nicht notwenig. Videoprojektion ist dagegen meist günstiger, benötigt aber eine kontrollierte, gegen Sonnenlicht abgeschirmte Umgebung und idealerweise auch hellere, matte Projektionsflächen – insbesondere bei größeren Projektionsbereichen. Sie sind bis auf ein Pixel im Bild präzise, wodurch bei größeren Projektionsbereichen die maximale Genauigkeit schnell auf 1 bis 2mm anwächst. Ein Vorteil der Videoprojektion ist, dass sie auch Farben, Texturen und Flächen projizieren und dadurch mehr Informationen gleichzeitig transportieren kann. Das ermöglicht auch komplexe Visualisierungen, wie etwa bei Designprozessen oder in der Qualitätssicherung.

Aus der Praxis

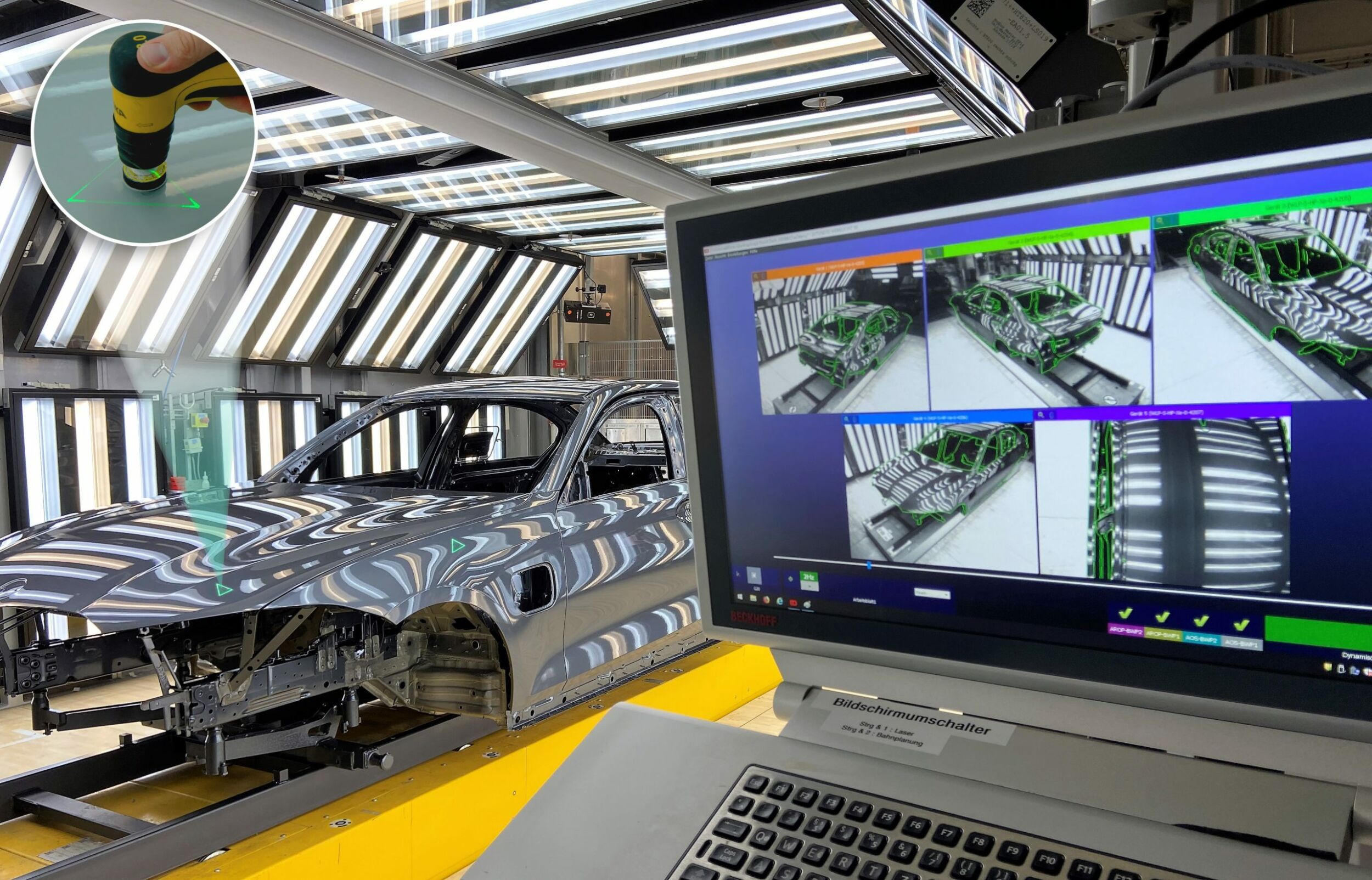

Ein bayerischer Automobilhersteller setzt die Laser- und Videoprojektion in Kombination mit einem Bilderkennungssystem bereits ein, um manuelle Nacharbeiten in der Lackiererei zu optimieren. Im ersten Schritt analysiert hier das Bilderkennungssystem die Rohkarossen bzw. die lackierten Fahrzeuge automatisiert. Es ermittelt KI-gestützt mithilfe von Sensoren und Kameras, ob und wo die Lackierung manuell nachbearbeitet werden muss. In der Nachbearbeitung kommen dann fünf Extend3D Werklicht-Laserprojektoren im Verbund zum Einsatz, wobei jeder einem abgegrenzten Bereich auf der Karosserieaußenhaut zugeordnet ist. Ein Anlagen-PC, der sich neben der Finish-Kabine befindet, steuert die Projektion. Auf ihm läuft die Werklicht 3D-Software von Extend3d, die Daten aus der Bilderkennung erhält. Das System projiziert die Schadstellen direkt auf das Fahrzeug, sodass die Mitarbeiter sehen, wo sie noch schleifen und polieren müssen.

Effizientere Abläufe

Die dynamische Laser- und Videoprojektion kann manuelle Prozesse in vielen Bereichen digital unterstützen. In der Praxis hat sich dabei gezeigt, dass digitale Schablonen die Effizienz bei der Produktion von Kleinserien und Einzelmodellen um bis zu 75 Prozent steigern können. Dank offener Schnittstellen lassen sich Projektionssysteme einfach integrieren. Künftig könnte zudem künstliche Intelligenz eine größere Rolle spielen, etwa um die Initialisierung des Trackings zu automatisieren. Das ebnet den Weg für eine effiziente Produktion in Losgröße 1.