Environmental, Social, Governance-Projekte steuern

Reifegradmodell für das Nachhaltigkeitsmanagement

Verändertes Kundenverhalten, neue Bewertungskriterien am Kapitalmarkt und Regulierung verlangen Firmen individuelle Nachhaltigkeitsstrategien ab. Für ihre Umsetzung und das dazugehörige Reporting gilt es, organisatorische und technologische Grundlagen zu schaffen. Daten zählen zu ihrem Dreh- und Angelpunkt.

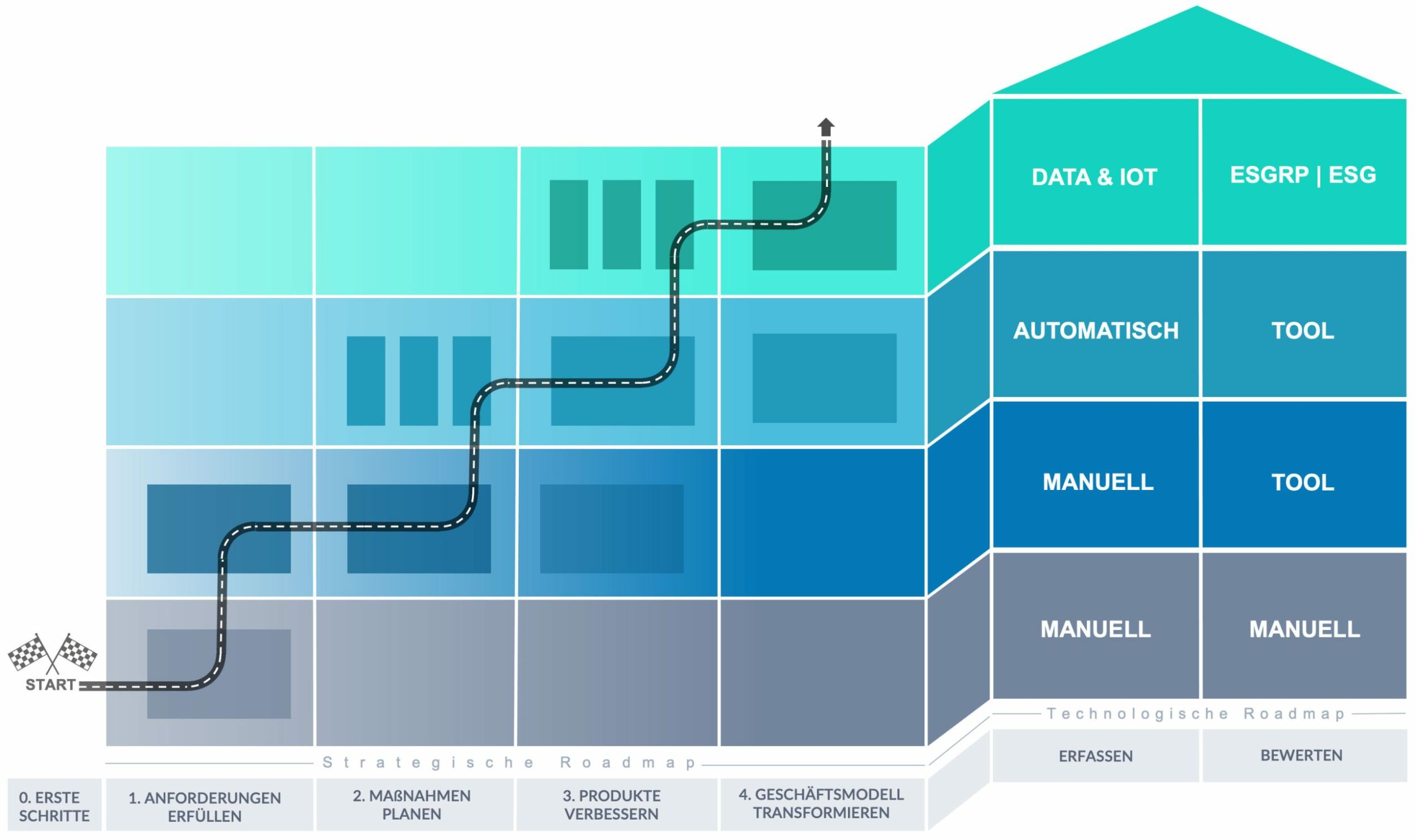

In den nächsten Monaten und Jahren kommen auf viele Organisationen Berichtspflichten zu, die sich etwa aus der EU-Taxonomie oder der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ergeben. Für IT-Verantwortliche stellt sich hierbei eine zentrale Frage: Wie gelangt man von Rohdaten zu einem integrierten ESG-Controlling, das nicht nur die formalen Anforderungen erfüllt, sondern auch auf die eigene Nachhaltigkeitsstrategie einzahlt? Erste Antworten ergibt die Einordnung entlang eines ESG-Reifegradmodells (Bild).

Stufe 1- Regulatorische Auflagen erfüllen

Ab einer gewissen Größe verpflichten die regulatorischen EU-Vorgaben Unternehmen dazu, ihre Nachhaltigkeit im Jahresbericht darzustellen. Erfahrungsgemäß haben sich die Anforderungen bereits mehrfach geändert, bis es zur Erstellung des ersten ESG-Berichts kommt. Es gilt also flexibel zu bleiben und deswegen genügt in dieser Phase meist Microsoft-Office zur Umsetzung. Hierbei tragen die Fachabteilungen die erforderlichen Werte in Excel-Erfassungsformulare auf SharePoint ein. Das ESG-Reporting übernimmt aus diesen Tabellen die Rohdaten in Excel-Berechnungsmodelle. Einfache Reports für die Kennzahlen oder ein umfassender Nachhaltigkeitsbericht lassen sich nun direkt in Excel und Word erstellen. Dieses reine ‚Pflichtprogramm‘ kann für kleinere Unternehmen bei begrenzten Ressourcen oder einem eingeschränkten Umwelt- und Sozial-Impact durchaus sinnvoll sein. Ein Problem dieser manuellen Prozesse ist jedoch ihre fehlende Auditierbarkeit und auf Dauer der hohe manuelle Aufwand. Daher sollten Unternehmen bereits auf dieser Stufe ein IT-Tool zum Vereinheitlichen und Nachvollziehen der Datenauswertung einsetzen. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Stufe 2 – Nachhaltigkeit aktiv verbessern

Durch Einführung eines Nachhaltigkeitsreportings setzen sich Unternehmen automatisch mit der eigenen Wertschöpfung und deren Auswirkungen auseinander. Von da ist der Weg zu Stufe 2 nicht mehr allzu weit. Hier gilt es Nachhaltigkeit aktiv zu verbessern. Das kann über einen Maßnahmenkatalog mit spezifischen Zielen geschehen, die sich beispielsweise mit dem von PmOne entwickelten Konzept ‚Green Controlling‘ planen, überwachen und reporten lassen. In der Regel können Organisationen ihre Rohdaten in denselben Excel-Tabellen wie in der Stufe 1 erfassen. Allerdings sollte eine prozessgesteuerte Software die Daten aus verschiedenen Quellen und die Auswertung der Excel-Dateien übernehmen. Sie kann automatisiert überprüfen, ob die Rohdaten vollständig sowie plausibel sind. So sind die Prozesse durch externe Wirtschaftsprüfer auditierbar. Zugleich übernimmt die Anwendung das Monitoring der Maßnahmen, um deren Fortschritt und Auswirkungen regelmäßig zu überprüfen. In beiden Fällen wäre eine manuelle Datensammlung zu langsam und aufwendig. Nun gilt es eine ESG-Datenplattform aufzubauen und die Sammlung der ersten Datentypen zu automatisieren.

Stufe 3 – Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen

Bei einigen Warengruppen – vor allem für den Endverbrauchermarkt – machen die Zielgruppen ihre Kaufentscheidung auch von der Nachhaltigkeit eines einzelnen Produkts abhängig. Daher schlummert für produzierende Unternehmen auf Stufe 3 sicher das größte Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit. Doch auch die Komplexität des Reportings nimmt deutlich zu. Denn ESG-Kennzahlen müssen nicht nur in der ganzen Organisation reportet, sondern auch auf Produktebene zur Verfügung stehen. Das funktioniert ähnlich wie bei der klassischen Kostenrechnung. Vorgehensmodelle und Tools aus dem Bereich Kostenrechnung eignen sich entsprechend gut als Ausgangsbasis. Die Herausforderung besteht darin, die vorhandenen Daten möglichst genau einzelnen Produkten oder Dienstleistungen zuzuordnen. Dabei gilt als Faustregel: Je höher die Zuordnungsebene, beispielsweise auf Ebene von Werken oder Produktgruppen, desto aufwändiger der Berechnungsschlüssel für die ESG-Kennzahl des einzelnen Produktes.

Datenplattform aufsetzen

Spätestens an dieser Stelle sollte eine Anwendung zur Sammlung und Aufbereitung der Rohdaten Excel-Sheets ablösen. Das löst zahlreiche manuelle Arbeitsschritte ab und beschleunigt Rohdatenerfassung. Zudem lassen sich diese nun nicht nur ein- bis zweimal im Jahr, sondern monatlich, wöchentlich oder sogar täglich sammeln. Die Anwendung erfasst die Daten zudem bei jedem Durchlauf einheitlich sowie konsistent und ermöglicht einen kontinuierlichen Soll-Ist-Vergleich. Allerdings gibt es aktuell für die Gesamtanforderungen der Stufe 3 keine fertigen Standardprodukte. Die Umsetzung erfolgt immer als individuelles IT-Projekt. Kernelement ist eine Datenplattform als ’single-source-of-truth‘ für Nachhaltigkeitsthemen. Diese ermöglicht es, erforderliche Daten rund um Energieverbrauch, Wasseraufbereitung oder Abfallmanagement sowie produktionsspezifische Daten aus unterschiedlichen Quellen wie Messgeräten, ERP- und Managementsystemen zusammenzuführen und zu verwalten und zu analysieren. Zudem müssen für ein vollständiges ESG-Reporting möglicherweise Daten aus externen Quellen hinzukommen, etwa Benchmarks für durchschnittliche Treibhausgas-Emissionen von Ressourcen oder Tätigkeiten (etwa für Scope-3-Emissionen von Vorfertigungsprodukten und Rohstoffen) sowie Umweltdaten wie Luft- und Wasserqualität oder soziale Daten zu den Arbeitsbedingungen in der Lieferkette.

Die Perspektive stetig weiten

Für Firmen auf dieser Stufe bliebe nun als ‚letzter Schritt‘, ihr Geschäftsmodell hin zu nachhaltigeren Geschäftsfeldern zu transformieren. Dieses Change-Projekt betrifft die gesamte Organisation. Je nachdem, wo Unternehmen sich in dem genannten Reifegradmodell einordnen, stehen einige Schritte unmittelbar an. Für eine Erstanwendung der CSRD für das Geschäftsjahr 2025 sollte der Projektstart rund um eine nachvollziehbare Datensammlung in 2024 erfolgen, erste Vorbereitungsschritte sind sogar bereits in 2023 zu starten.