Generative Design

Software als Entwurfdesigner

Werden bei der Produktentwicklung Zielgrößen verfehlt, können ungeplante Iterationen Projekte schnell verzögern. Generatives Design soll dies vermeiden. Auf Grundlage vorgegebener Parameter errechnet eine Software passende Designvorschläge.

Ein Produkt und dessen Komponenten haben bis zur Marktreife in der Regel einige Iterationen durchlaufen. Geplante wie ungeplante Optimierungsschleifen ergeben sich, wenn etwa Zielgrößen wie Fertigungs- und Materialkosten, Gewicht oder Belastbarkeit zunächst nicht erreicht werden.

Designvorschläge mit Kostenschätzung

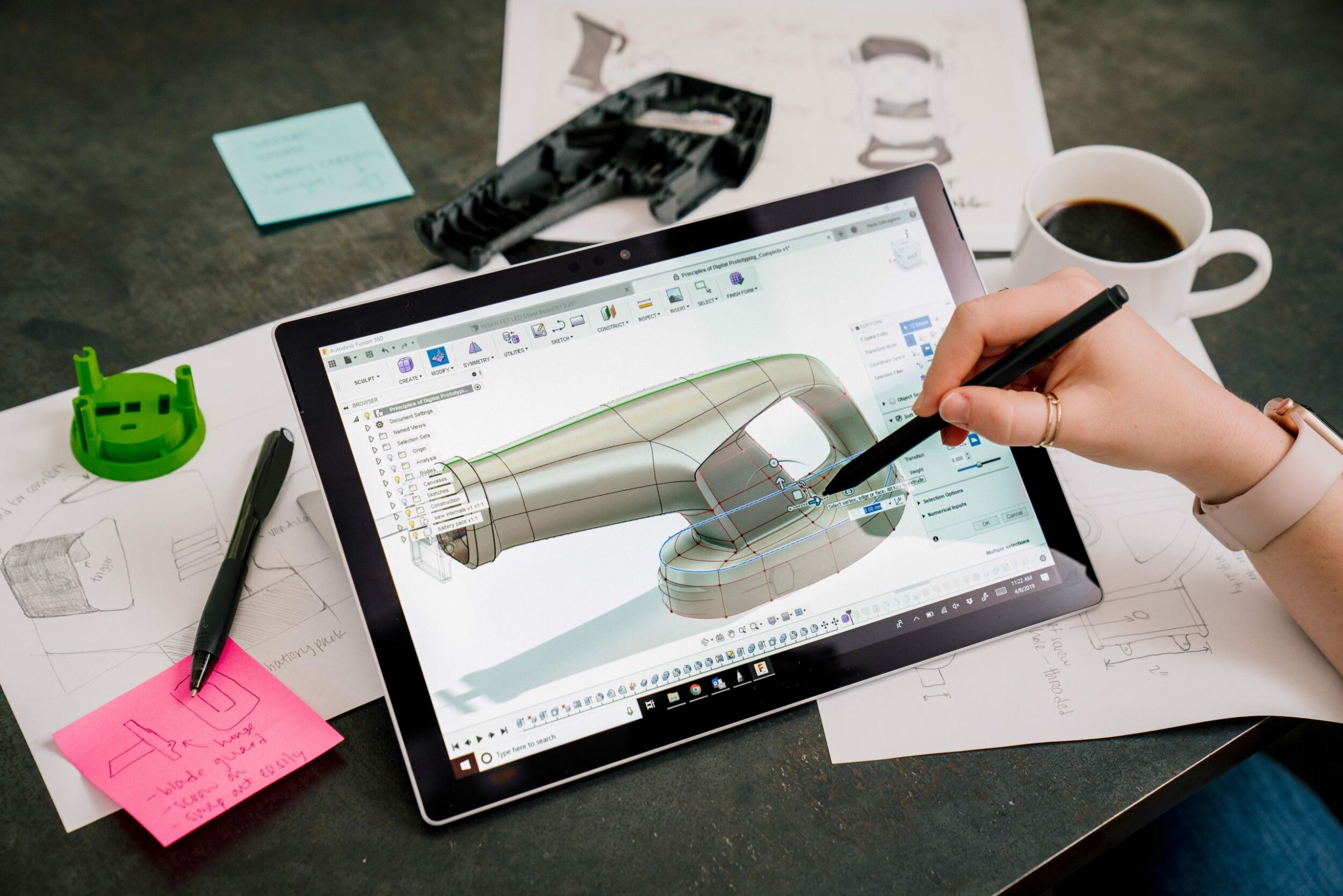

Ein Weg, um die spezifizierten Parameter einzuhalten, ist das generative Design. Mit diesem Ansatz können verschiedene Entwurfsvarianten erstellt und bewertet werden. Nutzer geben die jeweiligen Anforderungen und Einschränkungen, etwa eine Auswahl präferierter Materialien, geplante Stückzahlen und mögliche Fertigungsmethoden an, und die Software schlägt darauf basierend verschiedene Lösungen inklusive Kostenabschätzung vor. Dadurch stehen auch Optionen zur Verfügung, die die Konstrukteure vorher vielleicht nicht im Blick hatten. Dafür sorgen Algorithmen, deren Berechnung in der Cloud erfolgt. Weitere beteiligte Bereiche wie etwa die Fertigung oder die Beschaffung können ebenfalls früh im Entstehungsprozess einbezogen werden. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

Potenzial für die Industrie

Die ersten industriellen Anwendungsfälle dieser Technologie sind vorrangig in der Automobil-, der Mobilitäts- sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie zu finden. Dort bringt die Gewichtsreduzierung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Leistungsparameter Vorteile im Produktlebenszyklus. Jedes Gramm, das nicht in die Luft befördert werden oder anderweitig bewegt werden muss, spart Geld und reduziert zudem Energie sowie Emissionen im Betrieb. Auch für den Maschinen- und Anlagenbau liegt Potenzial in Material- und Gewichtseinsparungen. Wenn es etwa um Produktionsautomatisierung und Arbeitssicherheit geht, können Leichtbaukonstruktionen Vorteile bringen. Zudem lässt sich generatives Design für subtraktive, additive und kombinierte Fertigungsverfahren einsetzen. In aktuellen Forschungsprojekten arbeiten Werkzeugbauer beispielsweise an der Kombination von additiver Fertigung und Fräsbearbeitung, um Spritzgussformen mit generativ erstellten, konturnahen Kühlkanälen herzustellen. Bei ersten Prototypen konnten auf diese Weise 20 Prozent kürzere Kühlzeiten im Spritzgussprozess erreicht werden.

Anwendung in frühen Projektphasen ermöglichen

Um die Akzeptanz des generativen Designs in den Konstruktionsabteilungen zu erhöhen, arbeitet Autodesk daran, den Ansatz per sogenanntem ‚Automated Modeling‘ auf die frühen Modellierungsphasen im Konstruktionsprozess anwenden zu können. Ziel ist es, die Erstellung geometrischer Formen zu beschleunigen und somit die Nutzung auf alltägliche Konstruktionstätigkeiten auszudehnen. Anders als bei den eingangs geschilderten Funktionalitäten des generativen Designs sind bei diesem Ansatz vorab keine Lasten und Kräfte, Materialien oder Fertigungsinformationen zu definieren. Durch die Auswahl von zwei separaten Körpern samt Bereichen, die ausgespart werden müssen, können so Verbindungen, Aufnahmen oder Halterungen erzeugt werden. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Wo liegen die Grenzen?

Autodesk arbeitet zudem daran, Generative Design-Workflows um neue physikalische Funktionen und Fertigungsprozesse zu erweitern. Die Technologie ist noch immer auf die Erstellung einzelner Komponenten ausgerichtet, etwa für starre Konstruktionen oder bei Anwendungen in der Fluidtechnik. Der Einsatz bei Baugruppen oder Systemen, bei denen kinematische oder multi-physikalische Interaktionen eine Rolle für die Funktionsweise spielen, sind nur eingeschränkt möglich. Außerdem beruht generatives Design auf linearen und statischen physikalischen Annahmen. Bei Einflussfaktoren wie Ermüdung, Schwingung oder anderen Nichtlinearitäten gerät die Technologie aktuell an ihre Grenzen. Und auch wenn der Weg in Richtung generatives Design geht, werden Simulations- und Validierungswerkzeuge weiterhin relevant bleiben. Gleiches gilt für das Urteilsvermögen von Ingenieuren und der erweiterten Teams, welches sich nicht in einem Algorithmus abbilden lässt. Es gibt viele – manchmal auch widersprüchliche – Parameter, die im Produktentstehungsprozess auch im Hinblick auf Verfügbarkeit, Wiederverwendbarkeit und nicht zuletzt Ästhetik berücksichtigt werden müssen.

Gute Ergebnisse setzen Fachwissen voraus

Für den zielgerichteten Einsatz von generativem Design ist es daher wichtig, sich über die Einsatzbereiche im Klaren zu sein. Aktuell kann die Technologie im Zusammenhang mit Starrkörpern oder Fluiden eingesetzt werden, wobei es einem fundierten Verständnis der Umgebungsparameter und der Anforderungen bedarf. Ohne das können Anwender keine geeigneten Ergebnisse erwarten. Des Weiteren ist die Technologie kein vollständiger Ersatz des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses. Eine abschließende Bewertung und gegebenenfalls Anpassungen hinsichtlich ästhetischer Aspekte, Funktionsvalidierung und Fertigungsschritten ist weiterhin erforderlich. Dementsprechend sollte generatives Design als ergänzendes Werkzeug gesehen werden.