Immer die Lizenz prüfen

Genau geschaut bei Open-Source-Software

Im Gegensatz zu kommerziellen Softwareprodukten ist Open-Source-Software (OSS) frei verfügbar. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Unternehmen die Software ungefragt einsetzen dürfen. Auch bei OSS legt der Urheber per Lizenz fest, wie mit seinem Produkt zu verfahren ist und ob beispielsweise der Quellcode verändert werden darf. Es gilt also, die entsprechende Lizenz genau zu prüfen.

Wenn es um den Einsatz von Open-Source-Software (OSS) in der Softwareentwicklung geht, sind viele Verantwortliche in den Industrieunternehmen noch zurückhaltend. Schließlich zählen unternehmenseigene Softwarelösungen mit zu den wichtigsten Firmeninterna. Sollte man in einem solch sensiblen Bereich dann wirklich fremde und frei verfügbare Softwaremodule nutzen oder eigene Software der Öffentlichkeit preisgeben? „Es gibt gute Gründe dafür“, findet Andreas Turk, Head of Business Segment Automation bei der Infoteam Software AG. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Netzwerkes Cluster Mechatronik & Automation hat er einen Leitfaden zum Einsatz von Open-Source-Software in Unternehmen verfasst. „Warum wollen Sie Software, die bereits als OSS existiert, noch einmal entwickeln?“, fragt er. Wichtig sei das Fachwissen im Umgang mit der Software, um einerseits Geschäftsgeheimnisse zu wahren und andererseits die Vorteile von OSS nutzbar machen: „Die Qualität von OSS ist vergleichbar mit kommerzieller Software, da sie vielfach im Einsatz ist und die Community die meisten Fehlfunktionen bereits identifiziert und behoben hat.“ Dadurch reduzieren sich nicht nur Testaufwände und Supportbedarf für Neuentwicklungen, sondern auch die Entwicklungszeiten und -kosten. In der Folge ergibt sich eine frühere Markteinführung – möglicherweise mit deutlichem Vorsprung vor den Wettbewerbern. Gleichzeitig können die eingesparten Ressourcen an anderen Stellen der Softwareentwicklung eingesetzt werden, beispielsweise um Alleinstellungsmerkmale und Innovationen herauszuarbeiten, die ein Unternehmen am Markt sichtbar machen.

Quellcode steht offen zur Verfügung

Der Begriff Open-Source-Software entstammt der Open Source Initiative (OSI) und ist eine Ableitung der Definition Free Software, die wiederum die Free Software Foundation (FSF) geprägt hat. Da auch andere Organisationen, Unternehmen und Experten den Begriff nutzen, kann es leichte Abweichungen bezüglich der Definition geben. Der Kern aller Definitionen ist jedoch, dass OSS den Quellcode offen zur Verfügung stellt. Weiterhin wichtig: Es muss eine Nutzungslizenz vorliegen, denn grundsätzlich unterliegt jede Software in Deutschland dem Urheberrecht. Dieses verhindert ohne Zustimmung des Urhebers jegliche Verwendung. Mit der Lizenz erteilt der Urheber seine Erlaubnis, wie die Software genutzt werden darf. Sie ist also Grundvoraussetzung, damit eine Software überhaupt für den Einsatz in Betracht kommt und einheitliche Regeln zum Umgang mit der Software aufgestellt werden können. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

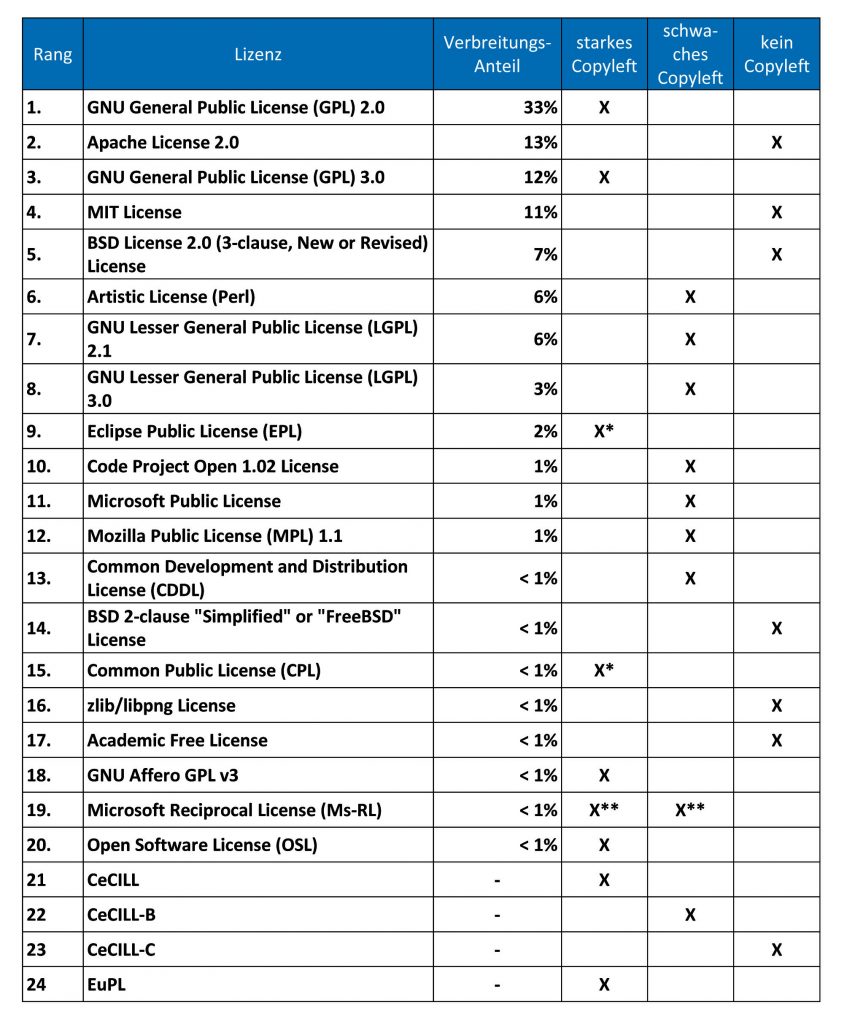

Die Lizenz der Software prüfen

„Wir zeigen unseren Kunden schon in den ersten Gesprächen die Möglichkeiten von OSS innerhalb des Gesamtprojekts auf“, erklärt Andreas Turk. „Wenn der Kunde diesem Angebot offen gegenübersteht, dann schlagen wir passende vertragliche Regelungen vor und sondieren den Markt nach geeigneter Software.“ Ist diese gefunden, muss sie hinsichtlich ihrer Lizenz geprüft werden. Der Urheber legt dadurch beispielsweise fest, ob Veränderungen am Quellcode erlaubt sind und ob die Software auch in kommerziellen Projekten eingesetzt werden darf. Es existieren einige hundert unterschiedliche Lizenzen im OSS-Bereich. Der Leitfaden vom Cluster Mechatronik & Automation vergleicht zur Orientierung 22 der häufigsten Lizenzen, wie etwa die GNU General Public License (GPL) 2.0, GNU Lesser General Public License (LGPL) oder Apache License 2.0. Als wichtigste Grundlage dient dabei der Einfluss des sogenannten Copyleft-Effekts. Der Begriff entstammt dem Wortspiel ‚left to be copied‘ – also ‚überlassen zum Kopieren‘. Der Urheber verfügt damit, dass seine OSS jederzeit verwendet werden darf, allerdings auch stets wieder frei nutzbar gemacht werden muss. Diese Einschränkung erfordert größtmögliche Sorgfalt beim Einsatz in proprietärer Software, schließt diesen aber nicht aus. Ein Beispiel ist Linux als Betriebssystem auf proprietären Steuerungen oder Applikationen, wie etwa dem Mozilla Firefox. Diese verfügen zwar über ein starkes Copyleft, haben aber nur Auswirkungen auf Änderungen an der Applikation selber. Eine proprietäre Industrie-HMI, die auf Firefox läuft, ist deshalb sehr wohl denkbar und hat keine Auswirkungen auf weitere Applikationen auf der HMI.

Ein Beispiel für eine Lizenz mit starkem Copyleft-Effekt ist die erwähnte GPL. Andere Lizenzen, wie etwa die LGPL, verfügen nur über einen schwachen Copyleft-Effekt. Auch dabei muss per Einzelfallüberprüfung festgestellt werden, ob eine Verwendung der OSS für kommerzielle Produkte rechtssicher möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, besteht ähnlich zu Lizenzen mit starkem Copyleft-Effekt die Möglichkeit, von dem Urheber der OSS eine passende Lizenz für das konkrete Projekt zu erwerben – sogenanntes Dual-Licensing. Einige Softwareanbieter vertreiben ihre Produkte bereits von sich aus mit zwei unterschiedlichen Lizenzen: Eine kostenfreie OSS-Lizenz mit und eine kommerzielle ohne Copyleft. Lizenzen ohne Copyleft, wie etwa die Apache License 2.0, erfüllen einen wesentlichen Punkt für den Einsatz in proprietärer Software und müssen nicht zwangsläufig kommerziell sein. Doch liegt eine Lizenz vor, müssen die darin enthaltenen Nutzungsbedingungen eingehalten werden. Zur rechtsicheren Beurteilung empfiehlt es sich einen Juristen einzuschalten. Wichtig für den Bewertungsprozess ist die geplante Nutzungsart der Software. Soll eine unveränderte Form genutzt werden oder müssen Anpassungen implementiert werden? Ist die Nutzung rein betriebsintern oder für den externen Einsatz bestimmt? Wird die OSS als eigenständige Applikation genutzt oder als Bibliothek? Je nach Einsatzgebiet ergeben sich spezielle Anforderungen, auf welche eine OSS-Lizenz geprüft werden muss. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Kein Mut zur Lücke

Dieses Vorgehen ist essenziell und die Basis für den risikofreien OSS-Einsatz, denn eine Urheberrechtsverletzung kann im schlimmsten Fall zu teuren Strafzahlungen oder sogar dem Rückruf der betroffenen Software und somit des betroffenen Produkts führen. Darauf zu setzen, dass eine unrechtmäßige Nutzung von Softwarekomponenten nicht nachweisbar wäre, ist ein Fehler. Es existieren Werkzeuge, die sogar im Binärcode die Verwendung von OSS nachweisen können. „Das Know-how im Umgang mit OSS und die nötigen Strukturen innerhalb der Softwareentwicklung sind das A und O für ihren Einsatz“, sagt Andreas Turk. So ist das Expertenwissen im Dschungel der unterschiedlichen Softwarelizenzen eine wesentliche Voraussetzung für den rechtssicheren Einsatz von OSS. Eine andere Voraussetzung ist eine standardisierte Vorgehensweise innerhalb des Entwicklungsprozesses zum rechtssicheren Überprüfen, Einsetzen und Dokumentieren der jeweiligen Anwendung. Damit lässt sich im Zweifel nachweisen, wo welche Software mit welcher Lizenz genutzt wird. Zudem kann nach einem Update überprüft werden, ob die neue Version unter den gleichen Lizenzbedingungen veröffentlich wurde. So können Unternehmen die Übersicht behalten und bei Bedarf auf eine bereits geprüfte OSS zurückgreifen.

Einsatz aus Routine

Tatsächlich kommt OSS in vielen Projekten ganz selbstverständlich zum Einsatz – etwa bei Linux, Logging-Frameworks oder im Embedded-Bereich STL für C++. Der Einsatz resultiert dabei oft daraus, dass kein vergleichbares kommerzielles Produkt am Markt verfügbar ist oder dass die Softwareentwickler über mehrere Projekte hinweg mit der OSS vertraut sind und nun immer wieder darauf zurückgreifen. Üblicherweise achten die Projektverantwortlichen in solch einem Fall schon auf die Lizenzierung der OSS, dokumentieren auch korrekt und informieren bei der Auslieferung den Kunden über verwendete OSS sowie deren Lizenz. Probleme lauern in der Praxis darin, dass innerhalb eines Projekts möglicherweise mehr als nur eine OSS-Lizenz verwendet wird. Jede einzelne Lizenz wäre für den Einsatz in proprietärer Software unbedenklich. Die Kombination mehrerer Lizenzen kann aber dazu führen, dass die eine die andere ausschließt. „Wichtig ist zum einem der routinierte Umgang mit Open-Source-Software“, so Turk. Zum anderen sei größte Sorgfalt unerlässlich. Turk veranlasst daher für jede neue Lizenzkombination eine Überprüfung durch Fachjuristen. So können der rechtssichere Einsatz von OSS sichergestelllt und dessen Vorteile erschlossen werden.