Rüstzeiten

Erweiterte Realität beim Maschinenrüsten

Abhängig von Produkt und Anlage können Rüstvorgänge viel Erfahrungswissen vom Facharbeiter erfordern. In einer Technologiestudie der Fachhochschule Kufstein Tirol wurde für ein Unternehmen der Verpackungsindustrie geprüft, wie Datenbrillen und Augmented Reality (AR) dabei helfen können.

Fehlende Ablaufstandards beim Rüsten führten in dem betrachteten Unternehmen nicht nur zu langen Rüstzeiten, sondern auch zu fehlerhaften Produkten. Verstärkt wurde die Situation, da die Anlagen täglich mehrmals umgerüstet wurden, um flexibel auf die Kundenaufträge reagieren zu können. Da es sich in dem untersuchten Fall um verkettete Anlagen handelte, konnte ein Rüstprozess gut mehr als eine Stunde dauern. Das Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit versucht, über die klassischen Rüstworkshops, 5S und SMED Techniken die Rüstprozesse zu optimieren, war dabei aber nur bedingt erfolgreich. Ein Grund für die fehlende Nachhaltigkeit der organisatorischen Maßnahmen mag in der unzureichenden Konsequenz bei der Umsetzung durch das Management gelegen haben. So blieb das Wissen um das Rüsten der Anlagen bei den einzelnen Mitarbeitern. Diese haben für sich selbst begonnen, einzelne Rüststandards mit ihren Handys festzuhalten und Einstellwerte individuell zu dokumentieren. Das führte dazu, dass die Rüstprozesse abhängig vom Mitarbeiter anders abliefen. Eskaliert ist die Situation, als Mitarbeiter für längere Zeit ausfielen und neue eingeschult werden mussten. Die fehlenden Rüststandards führten zu Produktionsengpässen und Lieferverzögerungen. Auf Initiative des technikaffinen Produktionsleiters wurde ein neuer Anlauf gestartet, dieses Mal mit der Hilfe von Datenbrillen, allgemeine Rüststandards zu schaffen, die Rüstzeit und Fehler beim Rüsten dadurch zu reduzieren und weniger erfahrenen Mitarbeitern zu ermöglichen, Teile des Rüstvorgangs zu übernehmen. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

Rüsten und Justieren

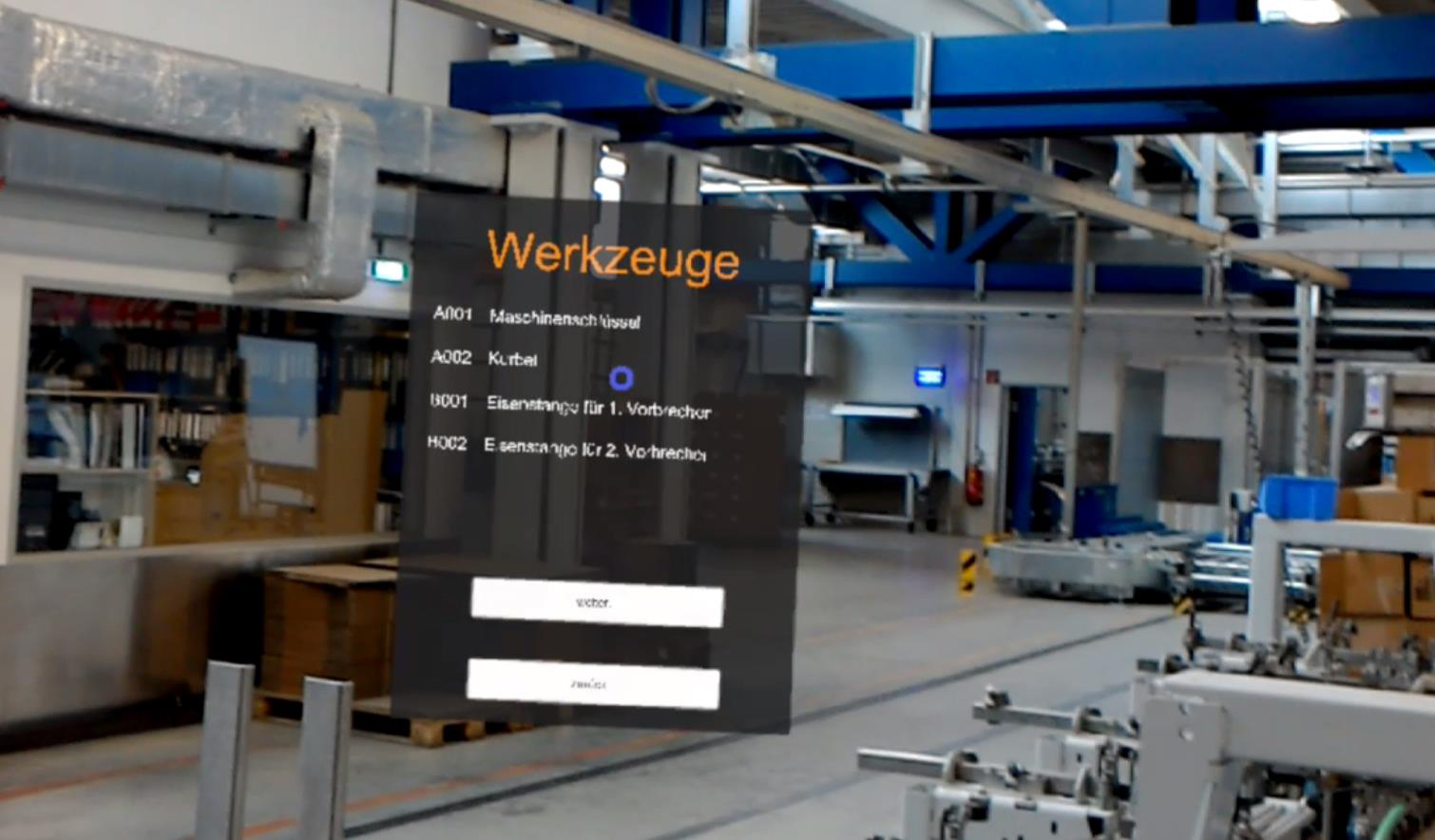

Dazu wurde ein Worker Information System (WIS) konzeptioniert, das ungelernte Mitarbeiter in die Lage versetzt, eine Anlage mit Hilfe von Augmented Reality (AR) selbständig zu rüsten. Lediglich das Justieren und Durchführen der anschließenden Versuchsreihen wird von Fachpersonal anhand von Standards durchgeführt. Die AR-Anwendung sollte dabei die Maschine im gerüsteten Zustand zeigen (Standard), wobei die einzubauenden Maschinenteile in Form von Hologrammen eingeblendet werden. Abweichungen zwischen bereits eingebauten und auszutauschenden Maschinenteilen werden dabei über Objekterkennung farblich markiert. Einstellwerte, wie die Lage von Führungsschienen und Breite von Durchlässen sollen abhängig vom herzustellenden Produkt an der entsprechenden Position an der Maschine virtuell angezeigt werden. Herausfordernd war es, die notwendigen Informationen in der Datenbrille bereitzustellen, ohne übermäßig viel aktive Interaktion vom Benutzer zu verlangen, um die Arbeitsbedingungen nicht durch neue Technologien komplexer zu gestalten. Das Manufacturing Execution System (MES) HYDRA optimiert Produktionsprozesse für Fertigungsunternehmen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. ‣ weiterlesen

MES-Integrator und 360-Grad-Partner für optimierte Fertigung

Maschinen stehen weit verteilt

Ausschlaggebend für den Einsatz von Datenbrillen beim Rüsten in dem betrachteten Unternehmen war, dass die Produktionsmaschinen über eine große Fläche verteilt waren. Der Vorteil eines mobilen WIS besteht in der Tatsache, dass die Anzahl der Endgeräte nicht von den stationären Workstations abhängt, sondern von der Anzahl der Mitarbeiter, welche im Normalfall geringer ist, als die zu rüstenden Maschinen. Um das Hauptaugenmerk des Mitarbeiters während der Informationsbereitstellung auf die auszuführende Tätigkeit zu konzentrieren, war es nötig, die kognitive Belastung neuer Technologien gering zu halten. Dies kann prinzipiell durch die Verwendung von multimedialen Inhalten ohne beziehungsweise nur mit kurzen textuellen Beschreibungen erreicht werden. Binokulare Datenbrillen, wie etwa die Microsoft Hololens, sind dafür besonders gut geeignet, da multimediale Visualisierungen ohne einen Fokuswechsel der Augen ermöglicht werden. Hierbei können standardisierte und zugleich optimierte Arbeitsvorgänge in Form von Hologrammen dargestellt und bei Bedarf durch kurze textuelle Beschreibungen ergänzt werden. Soweit diese Angaben nicht direkt vor beziehungsweise auf den realen Objekten positioniert wurden, sondern etwas abseits liegen, kann der Benutzer dabei selbst entscheiden, ob die ergänzende Angabe in Textform beachtet oder völlig ignoriert wird. Eine weitere Zielsetzung war die leichte Erweiterbarkeit der AR-Anwendung auf weitere Rüstprozesse und Anlagen. Dies sollte ohne Programmieraufwand und auch für weniger technikaffine Benutzer möglich sein. Über eine Erweiterung der Anwendung sollte erreicht werden, Standardwerkzeuge als Hologramme aus einer Toolbox zu wählen und diese in der realen Welt zu positionieren. Die Positionen aller gesetzten Werkzeuge an der Maschine werden, bezogen auf den erstellten Artikel, in einer Datenbank gespeichert. Jeder so gespeicherte Rüstprozess kann nach Auswahl der Maschine und des Artikels wieder auf der zu rüstenden Anlage visualisiert werden. Erweitert um die farbliche Kennzeichnung bezüglich des Soll-Ist-Vergleiches gibt diese Anwendung ständig Rückmeldung über die bereits vorgenommenen Änderungen und an welcher Stelle noch Handlungsbedarf vorliegt.