Bluetooth in der Industrie

Ab wann ist eine Funkübertragung zuverlässig?

Wer im industriellen Kontext zuverlässige Funkverbindungen verspricht, muss schon etwas genauer werden. Wie werden Kollisionen vermieden und wie Kollokationsprobleme entschäft? In Industrie-Funknetzen auf Bluetooth-Basis kommen eine ganze Reihe intelligenter Technologien zum Einsatz.

Zuverlässig ist eine Datenübertragung, wenn gesendete Daten den empfangenen Daten entsprechen. Allerdings müssen diese Anforderungen im Hinblick auf Fehlertoleranz, Latenz und Resilienz noch etwas verfeinert werden. Wird in einem definierten Zeitraum ein Ergebnis von 99,9999 Prozent erreicht, könnte man von zuverlässig sprechen. Oder aber, wenn ein System bestimmte Ausfälle hinsichtlich der Leistung oder Funktionalität verkraften und weiterhin die benötigte Performance liefern kann. Um Funk für eine zuverlässige Kommunikation zu nutzen, sind vier Herausforderungen zu erfüllen:

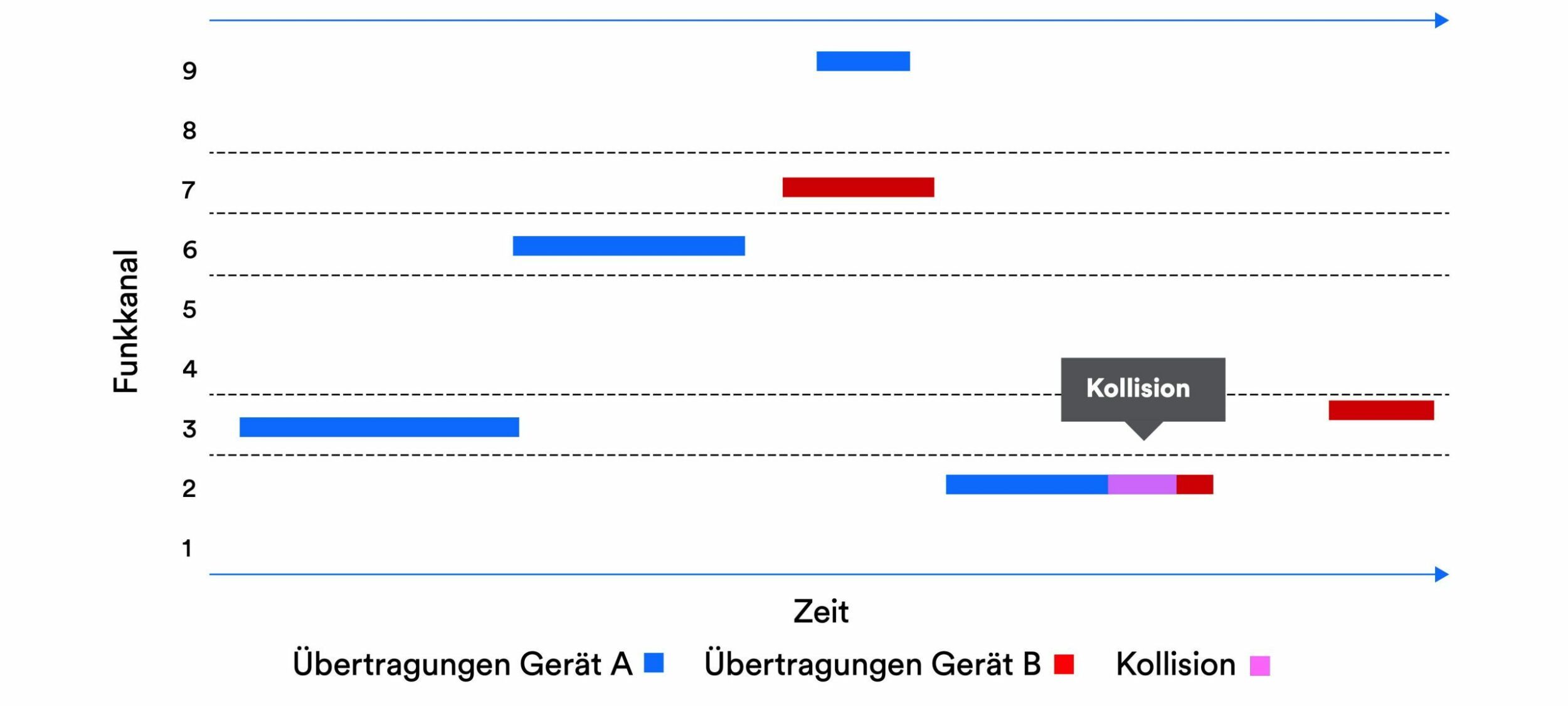

Kollisionen minimieren: Innerhalb der Reichweite auf dem gleichen Kanal und in sich überschneidenden Zeiträumen treffen zwei Übertragungen aufeinander und stören sich gegenseitig. Die Daten bestehen aus digitalen Bits, die für die Übertragung in analoge Symbole umgewandelt und nacheinander auf dem ausgewählten Funkkanal gesendet werden. Es dauert einige Zeit, bis eine gewisse Anzahl von Bits übertragen ist – je länger, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

Intersymbolinterferenz (ISI) verringern: Funksignale können durch Objekte reflektiert oder gebrochen werden. Dann erreicht ein Signal einen Empfänger eventuell mehrmals aus unterschiedlichen Richtungen. Je nachdem, welchen Weg Kopien eines Signals genommen haben, sind sie dann etwas früher oder später beim Empfänger, man spricht von Laufzeitdispersion, die möglicherweise eine ISI verursacht.

Kollokationsprobleme entschärfen: Funktechnologien wie Bluetooth, WLAN oder Technologien mit dem IEEE 802.15.4-Standard nutzen alle das gleiche Funkfrequenzspektrum, in diesem Fall das 2,4-GHz-ISM-Band. Das kann zu einem Koexistenz-Problem führen. Die Technologien stören sich gegenseitig. Unterstützt ein Gerät zwei oder mehr Funktechnologien, spricht man von Kollokation. Dabei können Frequenzen überlagern.

Passende Signalstärke: Ist ein Signal zu stark, übersättigt es den Funkempfänger. Beim Dekodieren des Signals kann es dann zu Fehlern kommen. Je schwächer ein Signal hingegen ist, desto näher kommt sein Pegel an das Hintergrundrauschen heran. Die im übertragenen Signal enthaltene Information lässt sich dann nicht mehr fehlerfrei dekodieren.

KI in Fertigungsbranche vorn

Zuverlässig bei viel Betrieb

Um die Funksignale möglichst genau als Träger für digitale Daten zu nutzen, setzt das Bluetooth-Stack dabei auf den Physical Layer (PHY). Bluetooth Low Energy (LE) verwendet 40 Funkkanäle, wodurch es auch in frequentierten Funkumgebungen zuverlässig ist. Bluetooth nutzt das 2,4-GHz-ISM-Übertragungsband, das den Frequenzbereich zwischen 2400MHz und 2483,5MHz umfasst. Während dieser Frequenzbereich für Bluetooth LE in 40 Kanäle unterteilt ist, die jeweils 2MHz breit sind, wird Bluetooth BR/EDR in 80 Kanäle mit 1MHz Breite aufgeteilt. Jeder Kanal ist nummeriert, beginnend bei Kanal Null, der eine Mittenfrequenz von 2402MHz besitzt. Zwischen der untersten Frequenz, die Kanal Null begrenzt, und dem Beginn des 2,4-GHz-ISM-Bands bleibt somit eine Lücke von 1MHz. Kanal 39 hat eine Mittenfrequenz von 2480MHz und lässt damit eine Lücke von 2,5MHz bis zum Ende des 2,4-GHz-ISM-Bands. Durch die Verwendung der Spreizspektrumtechnik sinkt das Risiko von Kollisionen.

Adaptive Frequency Hopping

Sind zwei Geräte via Bluetooth miteinander verbunden, ist ‘Adaptive Frequency Hopping’ (AFH) im Einsatz. Dabei wählt ein Algorithmus einen Funkkanal aus den verfügbaren Kanälen aus, auf den dann beide Geräte in der Verbindung wechseln. Die Kommunikation findet so über einen häufig wechselnden Satz verschiedener Kanäle statt, die über das 2,4-GHz-Band verteilt sind, sodass Kollisionen vermieden werden. Manchmal funktionieren ein oder mehrere Bluetooth-Funkkanäle in bestimmten Umgebungen aufgrund von Interferenzen schlechter. Kommen zusätzliche drahtlose Kommunikationsgeräte hinzu, verändert sich die Liste der zuverlässigen und unzuverlässigen Kanäle. Das primäre Gerät in einer Verbindung unterhält eine Kanalkarte, die jeden gut funktionierenden Kanal als genutzt oder als ungenutzt klassifiziert. Diese Channel Map wird mit dem zweiten Gerät unter Verwendung eines Link-Layer-Verfahrens ausgetauscht, so dass beide über die gleichen Informationen darüber verfügen, welche Kanäle genutzt und welche vermieden werden müssen. Die Geräte verwenden dabei je nach Implementierung unterschiedliche Verfahren, um die Funktionsfähigkeit der einzelnen Kanäle zu überwachen. Stellt ein Gerät fest, dass zuvor funktionierende Kanäle nicht mehr gut arbeiten, aktualisiert es die Channel Map. Diese Aktualisierungen werden dann mit dem zweiten Gerät ausgetauscht. Auf diese Weise stellt Bluetooth sicher, dass nur funktionierende Kanäle verwendet und die Kanalkarte auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Redundanzprüfung am Ende

Um Übertragungsfehler zu erkennen, enthalten alle Bluetooth-Pakete am oder kurz vor ihrem Ende ein Feld für die zyklische Redundanzprüfung (Cyclic Redundancy Check, CRC). Dabei wird bei der Zusammenstellung eines neuen Paketes im Link Layer ein CRC-Wert errechnet und ihm hinzugefügt. Gleichzeitig berechnet der Link Layer im Empfangsgerät den CRC-Wert und vergleicht das Ergebnis mit dem im Paket enthaltenen Wert. Ist das Ergebnis nicht identisch, wird das Paket verworfen. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Mesh-Vernetzung

Gerade Einsatzfeldern, in denen Zuverlässigkeit wichtig ist, kommen weitere Technologien zum Einsatz. Ein Beispiel ist die Bluetooth Mesh-Vernetzung. Sie ist so ausgelegt, dass das gemeinsam genutzte Funkfrequenzspektrum so effizient wie möglich genutzt wird. Um das Risiko von Kollisionen zu reduzieren, sind die Pakete kurz gehalten. Häufig verwendete Nachrichtentypen, wie zum Ein- oder Ausschalten von Geräten, sind mit 22 Oktetts extrem kurz. Hinzu kommt eine Übertragungsgeschwindigkeit mit einer Symbolrate von 1MSym/s. Kleine Pakete, die von einer schnellen Funkverbindung übertragen werden, bedeuten, dass das Funkspektrum jeweils nur für die kürzeste Zeit genutzt werden muss. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Kollision deutlich. n