Konstruktion und Berechnung

Gemeinsam schneller zum Ziel

Ein wichtiger Hebel für den Erfolg der Simulation im Unternehmen ist die Zusammenarbeit der Berechner mit den anderen Fachbereichen. Gerade in konstruktions- oder produktionsgeprägten Firmen birgt die Kommunikation zwischen Konstrukteuren und Simulationsexperten gewisse Herausforderungen.

Konstrukteure und Simulationsingenieure haben oft ihre eigene Denkweise, die für die andere Seite schwer zu verstehen und nachzuvollziehen ist. Diese zwischenmenschliche und technische Schnittstelle hat jedoch großen Einfluss auf die Effizienz und die Qualität der Entwicklung. Deshalb ist es sowohl für Firmen, die bereits über Berechnungskapazitäten verfügen, als auch für Firmen, die Kapazitäten aufbauen wollen, relevant, sich diesem Thema mit geeigneten Schritten zu widmen.

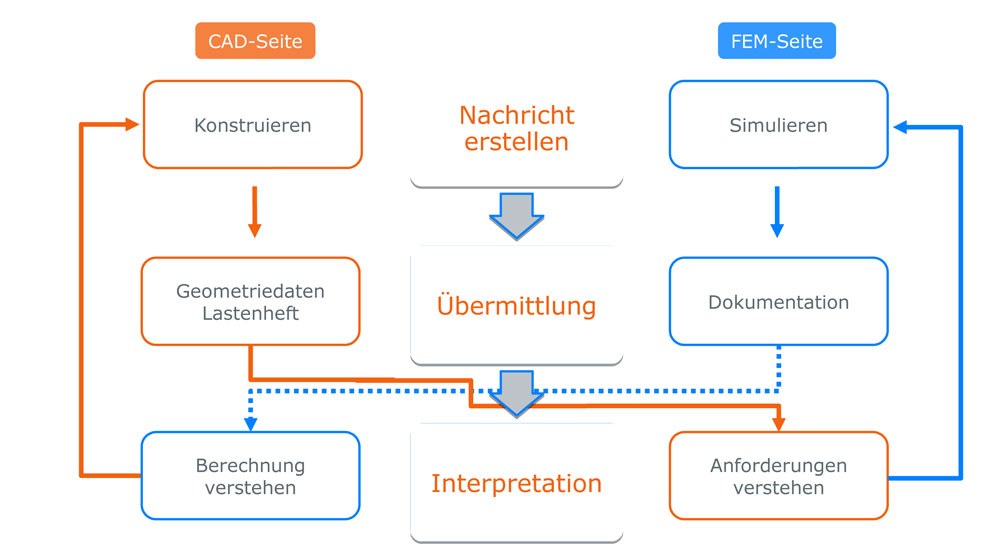

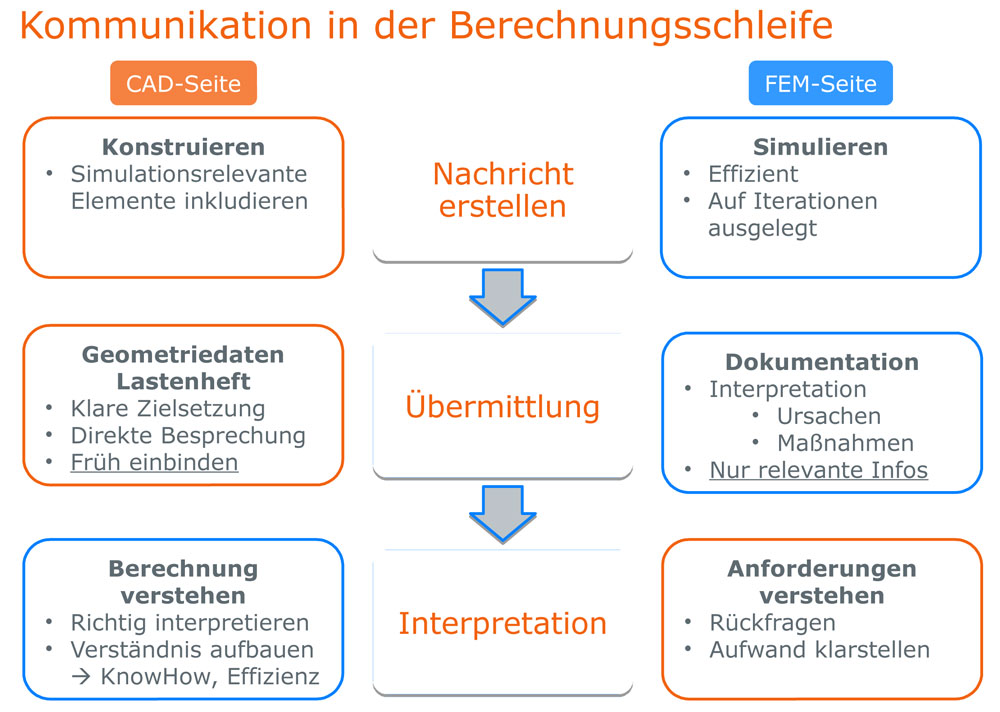

Kommunikation in der Berechnungsschleife

Die Konstruktion von Antriebskomponenten ist das Kerngeschäft der Igel AG. Dabei bedient und ergänzt die Berechnung in einem iterativen Prozess alle anderen Projektgruppen innerhalb der Firma bei der Bauteiloptimierung. Da die Berechnungskapazität jedoch meist geringer als die CAD-Kapazität im Unternehmen ist, erfordert dies nicht nur eine hohe Effizienz bei der Berechnung selbst, sondern auch einen intensiven Austausch zwischen beiden Bereichen. Zwar haben beide Seiten beim jeweiligen Bauteil stets die gleichen Ziele vor Augen, können aber nur auf ihre Art und Weise dazu beitragen. Bei jedem Schritt in dieser Kommunikationsschleife können Verzögerungen und Missverständnisse auftreten. Je höher der Interpretationsspielraum, umso anspruchsvoller ist meist die Kommunikation, da jede Seite den Grundstein für das Verständnis auf der anderen Seite legen muss. Die neunte Ausgabe von Rockwell Automations „State of Smart Manufacturing“ Report liefert Einblicke in Trends und Herausforderungen für Hersteller. Dazu wurden über 1.500 Fertigungsunternehmen befragt, knapp 100 der befragten Unternehmen kommen aus Deutschland. ‣ weiterlesen

KI in Fertigungsbranche vorn

Fehlkommunikation – Gründe und Auswirkungen

Die häufigste Ursache für Fehlkommunikation und -interpretation ist ganz banal: die verschiedenen Denkweisen, die den Alltag der jeweiligen Seite prägen. Die CAD-Konstruktion denkt sehr ergebnisorientiert. Für sie ist ein schneller Weg oft auch ein guter Weg, viele Konzepte lassen sich bereits anhand sehr einfacher Modelle untersuchen, auf Details wie Toleranzen und Passungen kann bei der ersten Bauraumuntersuchung verzichtet werden. Und so erwartet der CAD-Ingenieur oft, dass die Berechnung ebenfalls möglichst schnell ein Ergebnis liefert, das nur die Teilanforderungen berücksichtigt, die aktuell zu prüfen sind. Die Berechnung hingegen ist sehr methodikorientiert. Genauigkeit erfordert Zeit und die Ergebnisgüte hängt stark vom eingeschlagenen Lösungsweg ab. Beispielsweise liefert bei Wärmeübergängen ein grobes Netz ein ganz anderes Ergebnis als ein feines, und eine striktere Konvergenz kann das Strömungsbild radikal verändern. Zudem lassen sich oft selbst scheinbar einfache Phänomene nur durch komplexe Simulationen abbilden. Ein verwertbares Ergebnis erfordert also ein methodisches Vorgehen, bei dem Zeitdruck kontraproduktiv wirkt. Dadurch muss der Konstrukteur oft längere Wartezeiten als erwartet ertragen, auch wenn er nur eine grobe Aussage benötigt. Wenn zusätzlich die Berechnungsergebnisse für ihn unklar sind, führt das zu unnötigem Kommunikationsaufwand und Zeitverzögerungen. Gleiches gilt, wenn die Zielsetzung für den Berechner unklar ist und er dadurch in überflüssigen Modellierungsaufwand investiert. Der Thin[gk]athon, veranstaltet vom Smart Systems Hub, vereint kollaborative Intelligenz und Industrie-Expertise, um in einem dreitägigen Hackathon innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen zu generieren. ‣ weiterlesen

Innovationstreiber Thin[gk]athon: Kollaborative Intelligenz trifft auf Industrie-Expertise

Ratschläge für bessere Erstentwürfe

Durch zielgerichtete Kommunikation können die Erkenntnisse aus der Simulation über die Auswirkungen verschiedener konstruktiver Maßnahmen einfacher vermittelt werden. Dadurch sind die Auswirkungen nicht nur dem Berechner bewusst, sondern auch dem Konstrukteur, der dann bessere Erstentwürfe erstellen kann. Berechnungen parallel zur Konstruktion erlauben eine iterative Verbesserung. Deshalb sollten die Ergebnisse möglichst schnell und eindeutig zur CAD-Gestaltung zurückgeführt werden. Der Berechnungsprozess an sich ist sequenziell durchzuführen, für die schnelle, effiziente Berechnung ist es vorteilhaft, möglichst viele der Zwischenschritte zu automatisieren. Die Anwendung Ansys Workbench stellt dafür Werkzeuge zur Verfügung. Dadurch lassen sich bei einer geeigneten Modellierung die Anzahl der Schritte soweit reduzieren, dass nach dem Geometrieimport erst bei der Dokumentation und Interpretation der Ergebnisse ein Eingriff des Berechnungsingenieurs erforderlich ist.

Entwicklungsingenieure nehmen beide Rollen ein

Für ein Unternehmen, das bereits etablierte Strukturen in der Konstruktion und Berechnung hat, ist die verteilte Simulation oft eine attraktive Vision. Hier werden die Welten der Konstruktion und der Simulation zusammengeführt, sodass Entwicklungsingenieure beide Rollen einnehmen. Der entscheidende Faktor ist die Komplexität – sowohl der Berechnung als auch der Konstruktion. Die Komplexitätsgrenze, ab der ein Spezialist eingreifen muss, verschiebt sich immer weiter. Einerseits kann der Berechnungsingenieur immer komplexere Geometrien modifizieren, zum Beispiel mit der Software Space-Claim. Andererseits sind durch Lösungen wie Ansys AIM oder vordefinierte, validierte Modelle selbst gekoppelte Physikdomänen für einen Konstrukteur beherrschbar und eigenständig berechenbar geworden. Auch wenn sich die Grenze verschiebt, bleiben bestimmte Entwicklungsaufgaben Spezialisten vorbehalten. Außerdem ist für Konstruktions- oder Berechnungsmethodik gut geschultes Personal mit Erfahrung erforderlich. Für Unternehmen, die aus der Konstruktion kommend Simulationskapazitäten aufbauen, bietet das Konzept der Entwicklungsingenieure – die beide Rollen einnehmen – von Anfang an das Potential, die angesprochenen Schnittstellen bestmöglich zu gestalten und sich bewusst an die Komplexitätsgrenze heranzuarbeiten. Wenn die Konstruktion die Simulation früh einbindet, die Berechnungsingenieure ihre Aufgaben effizient lösen und hilfreiche Interpretationen und Vorschläge kommunizieren, dann baut sich zwischen diesen Spezialisten eine Symbiose auf. Sie beruht auf gegenseitigem Verständnis und folgt somit dem Prinzip von Yin und Yang: scheinbar entgegengesetzt, aber doch komplementär, verbunden und sich gegenseitig verstärkend.